Chapitre 1 – Mieux comprendre les résultats des étudiants

Section I – Harmonisation avec les besoins des étudiants : Données probantes du secteur collégial

Introduction

Dans cette section, nous présentons une analyse du niveau d'harmonisation entre les attestations d'études collégiales et les besoins des étudiants, fondée sur les données d'obtention d'une attestation du ministère et les données sur le marché du travail tirées du SSPSD pour la période de 1999 à 2013, de l'Enquête sur la population active pour la période de 2009 à 2013 et de l'Enquête nationale auprès des ménages pour 2011. Le tableau 4 décrit chaque indicateur.

| Indicateur de résultat des diplômés | Mesure | Source des données | Moment de la collecte |

|---|---|---|---|

| 1. Obtention de l'attestation d'études | Parmi les étudiants inscrits au programme, pourcentage de diplômés pour une période donnée. Les taux d'obtention d'attestation d'études sont calculés sept ans après l'inscription pour les programmes de quatre ans et après 200 % de la durée typique pour les autres programmes.8 | Données d'IRC du ministère | Les collèges recueillent les taux d'obtention d'attestation à la fin de la période d'achèvement et les communiquent au MFCU un an plus tard |

| 2. Revenu | Revenu annuel total avant retenue d'impôt et transferts parmi les diplômés pourvus d'un emploi. En valeur constante suivant l'indice des prix à la consommation de l'Ontario. Indexation : 2010 = 100 | SSPSD – Revenu annuel brut déclaré au moment du sondage | Six mois après l'obtention de l'attestation d'études |

| EPA – Revenu annuel calculé à partir du salaire déclaré par le répondant | De 22 à 29 ans (2009‑2013) | ||

| Revenu synthétique et cumulatif, 25 à 64 ans. | ENM – Revenu d'emploi annuel déclaré par le répondant en 2010 | 2011 (la période de référence est 2010) | |

| 3. Taux de chômage | Pourcentage de diplômés sans emploi au sein de la population active. | SSPSD – Situation professionnelle déclarée au moment du sondage | Six mois après l'obtention de l'attestation d'études |

| EPA – Pourcentage de la population active qui ne travaille pas au moment de l'enquête | De 22 à 29 ans (2009‑2013) | ||

| 4. Taux d'activité | Parmi tous les diplômés, pourcentage de ceux qui travaillent ou qui recherchent un emploi | SSPSD – Déclaration d'emploi ou de recherche d'emploi au moment du sondage | Six mois après l'obtention de l'attestation d'études |

| 5. Retour aux études | Pourcentage des diplômés qui sont retournés aux études six mois après l'obtention de l'attestation d'études | SSPSD – Déclaration d'inscription à des études postsecondaires au moment du sondage | Six mois après l'obtention de l'attestation d'études |

| 6. Emploi dans un domaine connexe | Pourcentage de diplômés pourvus d'un emploi dans un domaine lié à leur éducation postsecondaire. | SSPSD – Selon la déclaration des diplômés pourvus d'un emploi lié au programme d'études ayant mené à leur attestation au moment du sondage. | Six mois après l'obtention de l'attestation d'études |

| 7. Satisfaction concernant la préparation au travail | Pourcentage des diplômés pourvus d'un emploi qui sont satisfaits de leur préparation collégiale pour le type de travail qu'ils font | SSPSD – Note de « Satisfait » à « Très satisfait » de leur préparation collégiale pour le type de travail qu'ils font | Six mois après l'obtention de l'attestation d'études |

| 8. Satisfaction concernant l'atteinte des objectifs postsecondaires | Pourcentage des diplômés qui affirment que leurs études collégiales leur ont permis d'atteindre leurs objectifs d'après attestation | >SSPSD – Note de « Satisfait » à « Très satisfait » de l'utilité de leurs études collégiales pour l'atteinte de leurs objectifs d'après obtention de l'attestation | Six mois après l'obtention de l'attestation d'études |

| 9. Recommandation du programme | Parmi les diplômés, pourcentage de ceux qui recommanderaient leur programme | SSPSD – Réponse « Oui » à la question suivante : Recommanderiez-vous le programme (nom du programme)? | Six mois après l'obtention de l'attestation d'études |

Domaine d'études et résultats liés aux attestations d'études

L'importance du domaine d'études

Avant de discuter des résultats, nous aborderons brièvement l'importance du domaine d'études. Le domaine d'études est un facteur important qui permet de comprendre les différences de résultats d'une attestation d'études à l'autre et au sein des attestations d'études au fil du temps. Nous présentons trois points clés dans cette section :

- La composition du domaine d'études varie considérablement d'une attestation d'études à l'autre.

- La composition du domaine d'études varie considérablement au sein des attestations d'études au fil du temps.

- Les deux types de variation du domaine d'études sont essentiels à la compréhension des différences de résultats sur le marché du travail d'une attestation d'études à l'autre, et des changements de ces différences au fil du temps.

Il est important de comprendre cette relation, car elle complique inévitablement l'estimation des effets des attestations d'études. Pour faciliter la présentation à ce point du chapitre, nous limitons notre discussion aux divisions professionnelles. À mesure que nous abordons plus en détail les résultats liés aux attestations d'études, nous discutons aussi du domaine d'études de façon plus approfondie. (Voir l'encadré 1 pour un aperçu de la façon dont le domaine d'études est inclus dans les données du SSPSD.)

Relation entre le domaine d'études et le revenu

Nous commençons par une simple illustration de la relation entre le domaine d'études et le revenu. Le tableau 5 montre le revenu moyen des diplômés de programmes de diverses divisions professionnelles pour la période de 2009 à 2013. Comme on peut le voir, les diplômés du domaine de la santé gagnent le plus, suivis des diplômés en technologie, puis en gestion et en arts appliqués. Évidemment, comme nous le verrons plus loin dans le chapitre, une partie de ces différences de revenu est attribuable aux différences de distribution des attestations d'études dans chaque division professionnelle, mais la plupart des différences demeurent conditionnelles à l'attestation. Ces différences associées au domaine d'études peuvent être importantes si le domaine d'études varie d'une attestation d'études à l'autre. En d'autres termes, les résultats liés au revenu associés à une attestation peuvent être grandement influencés par les domaines les plus communs pour cette attestation.

| Division professionnelle | Femmes | Hommes |

|---|---|---|

| Arts appliqués | 25 551 $ | 28 420 $ |

| Gestion | 27 028 $ | 30 620 $ |

| Santé | 32 786 $ | 38 213 $ |

| Technologie | 31 806 $ | 35 280 $ |

Pourcentage de diplômés dans chaque division par attestation, au fil du temps

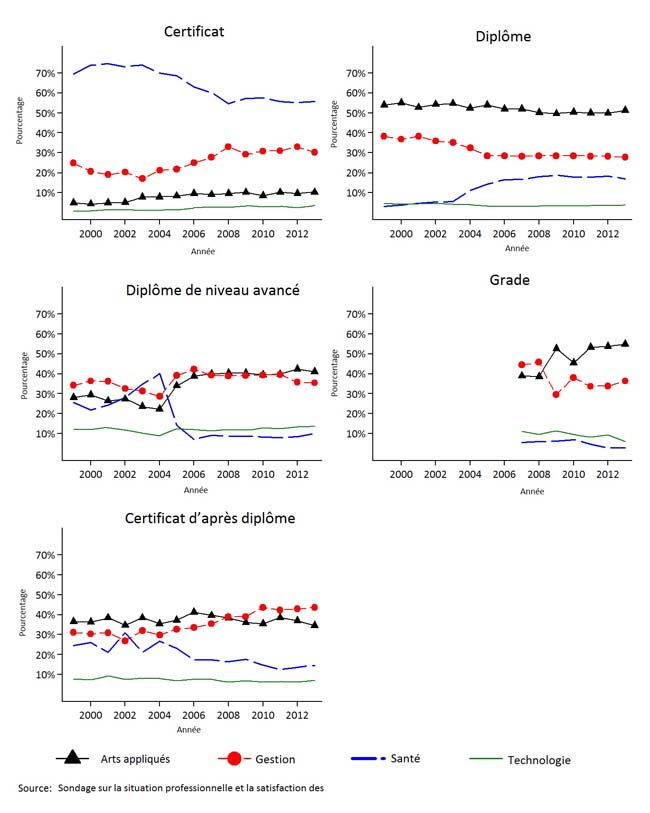

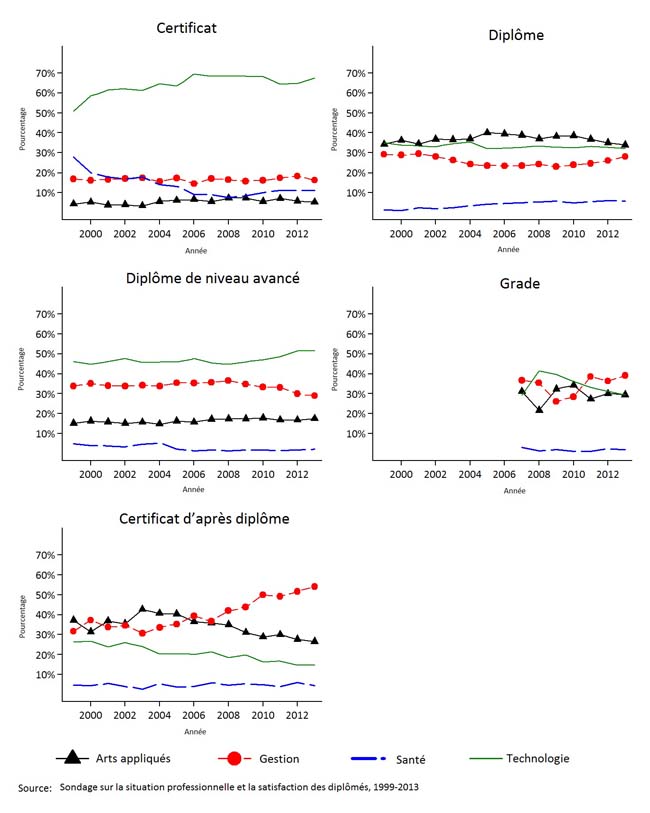

Nous discutons maintenant du pourcentage de diplômés dans chaque division professionnelle, pour chaque attestation. Les figures 1 et 2 illustrent la façon dont la composition du domaine d'études a changé au fil du temps pour chaque attestation d'études collégiales. Comme le montrent ces deux figues, le domaine d'études varie considérablement d'une attestation d'études à l'autre, et le domaine d'études varie considérablement au sein des attestations, au fil du temps. Ces écarts sont surtout flagrants chez les femmes. Nous soulignons trois exemples :

- Détentrices de certificat – Chez les détentrices de certificat, la division la plus populaire, et de loin, était la santé, et ce, pour toute la période. Cependant, le pourcentage de certificats obtenus dans cette division diminue rapidement alors que le pourcentage de certificats obtenus dans les domaines des arts appliqués et de la gestion augmente.

- Détentrices de diplôme – Avant 2004, la plupart des diplômées provenaient des divisions arts appliqués ou gestion, alors qu'on n'en comptait peu en santé ou en technologie. Après 2003, le pourcentage de diplômées en santé a commencé à croître constamment; parallèlement, le pourcentage de diplômées en gestion commençait à diminuer. Pendant cette période, le pourcentage de diplômées en arts appliqués et en technologie est demeuré identique.

- Détentrices d'un diplôme de niveau avancé – Avant 2004, les détentrices d'un diplôme de niveau avancé étaient réparties relativement équitablement entre les domaines des arts appliqués, de la gestion et de la santé. Cependant, après 2004, on remarque une forte baisse du pourcentage des détentrices d'un diplôme de niveau avancé dans la division professionnelle de la santé. (Cela s'explique en grande partie en raison du fait que l'on soit passé d'un programme de diplôme de niveau avancé en soins infirmiers à un programme conjoint menant à un grade dans le même domaine9. Après cette période, on note une légère augmentation du pourcentage de détentrices de diplôme de niveau avancé dans les divisions arts appliqués et gestion.

Figure 1 : Pourcentage de diplômées collégiales, par division professionnelle, SSPSD 1999 à 2013

Figure 2 : Pourcentage de diplômés collégiaux, par division professionnelle, SSPSD 1999

Indicateur 1 : Taux d'obtention d'attestations d'études

Taux d'obtention d'attestations d'études (tendances)

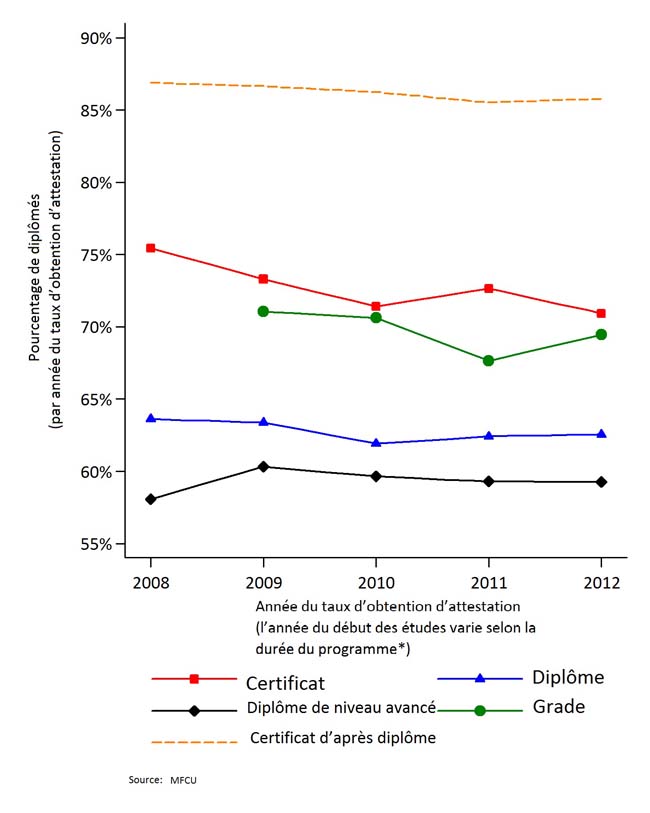

Les taux d'obtention d'attestations d'études varient selon l'attestation et la durée du programme

La figure 3 présente une série temporelle des taux d'obtention d'attestations pour les étudiantes et les étudiants. Compte tenu de la nature de l'IRC « taux d'obtention d'attestation d'études », il faut faire preuve de prudence lorsqu'on interprète les tendances dans les données d'obtention de l'attestation d'études. Le nombre d'années entre le début des études d'un étudiant et son inclusion dans les taux d'obtention d'une attestation d'études varie selon le type d'attestation qu'il tente d'obtenir. Par conséquent, pour une année donnée, les taux d'obtention pour les attestations plus courtes sont basés sur les résultats des étudiants qui ont commencé leurs études beaucoup plus récemment que les étudiants qui tentent d'obtenir des attestations plus longues.

Comme l'illustre la figure 3, les taux d'obtention d'attestations ont tendance à être plus élevés pour les attestations qui exigent un engagement à plus court terme, à l'exception notable des grades. Les taux d'obtention d'attestations sont beaucoup plus élevés chez les étudiants qui tentent d'obtenir un certificat d'après diplôme, suivis par les étudiants qui tentent d'obtenir un certificat, un grade, un diplôme et un diplôme de niveau avancé. De façon générale, ces taux d'obtention d'attestations suivent l'ordre de la durée des programmes, à l'exception des étudiants de programmes de grades, qui ont un plus grand taux d'obtention que ceux inscrits à des programmes plus courts visant l'obtention de diplômes ou de diplômes de niveau avancé.

L'écart entre les taux d'obtention des différentes attestations persiste généralement au fil du temps, à l'exception d'un écart temporairement plus important entre les étudiants des programmes de certificat et ceux des programmes de grade, en 2011. Les taux d'obtention sont stables pour la plupart des attestations d'études. Les taux d'obtention d'attestations des étudiants de programmes de certificat ont diminué de 2008 à 2012; le taux des étudiants de programmes de grades en études appliquées a connu une baisse en 2011, avant de remonter en 2012.

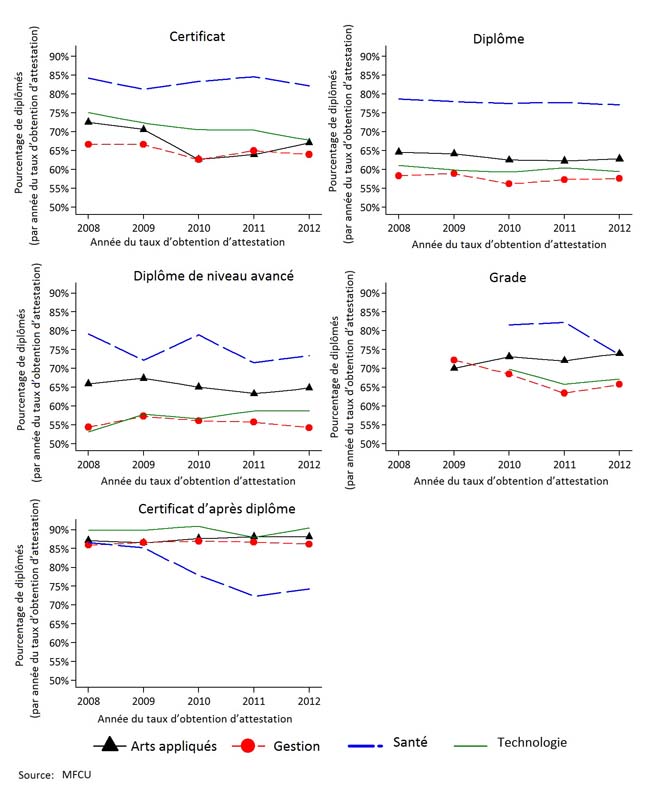

Les taux d'obtention d'attestations varient selon la division professionnelle, entre les attestations et au sein de celles-ci.

La figure 4 présente une série temporelle des taux d'obtention d'attestations pour les étudiantes et les étudiants au sein des divisions professionnelles, pour chaque attestation d'études.

Chez les étudiants des programmes de diplômes, de diplômes de niveau avancé et de grades, les taux d'obtention suivent une même tendance globale. À l'exception des taux d'obtention de grades en 2012, les étudiants des programmes de santé ont tendance à connaître un taux d'obtention d'attestations beaucoup plus élevé que les étudiants des autres divisions dans les trois attestations, suivis des étudiants en arts appliqués, puis des étudiants en technologie qui ont connu un taux légèrement plus élevé que les étudiants en gestion. Les taux d'obtention d'attestations des étudiants au certificat suivent pratiquement la même tendance; cependant, les taux d'obtention des étudiants au certificat dans des programmes de technologie sont plus élevés que ceux des étudiants en arts appliqués et en gestion. Enfin, les taux d'obtention des étudiants de programmes de certificat d'après diplôme ne varient presque pas selon la division professionnelle, sauf ceux des étudiants des programmes de santé qui sont beaucoup plus faibles à partir de 2010.

Dans l'ensemble, aucune tendance importante ne se dégage des divisions professionnelles; cependant, on note des changements au sein d'attestations d'études précises au fil du temps. Les taux d'obtention de certificats d'après diplôme en santé sont passés de 85,2 % en 2009 à 72,4 % en 2011. Les taux d'obtention de grades en santé sont passés de 82,2 % en 2011 à 73,7 % en 2012. Chez les étudiants au certificat des programmes de technologie, les taux d'obtention sont passés de 75,2 % en 2008 à 67,8 % en 2012.

Figure 3 : Taux d'obtention d'attestations collégiales en Ontario, par attestation d'études, pour les IRC, ministère de la Formation et des Collèges et Universités, 2008 à 2012*

* Taux d'obtention d'attestations pour l'année de rapport d'IRC. À partir de 2000‑2001, les taux d'obtention d'attestations sont basés sur le suivi des étudiants individuels, alors que, par exemple, les taux d'obtention d'attestations d'IRC de 2013‑2014 sont basés sur les étudiants qui ont commencé des programmes de un an en 2011‑2012, des programmes de deux ans en 2009‑2010, des programmes de trois ans en 2007‑2008 et des programmes de quatre ans en 2006‑2007 et qui ont obtenu leur attestation en date de 2012‑2013. Les taux d'obtention d'attestations d'IRC comprennent des changements découlant du processus d'examen et de rajustement d'IRC (au besoin).

Figure 4 : Taux d'obtention d'attestations collégiales en Ontario, par attestation d'études et par division professionnelle, ministère de la Formation et des Collèges et Universités, 2008 à 2012^

^ Taux d'obtention d'attestations pour l'année de rapport d'IRC. À partir de 2000‑2001, les taux d'obtention d'attestations sont basés sur le suivi des étudiants individuels, alors que, par exemple, les taux d'obtention d'attestations d'IRC de 2013‑2014 sont basés sur les étudiants qui ont commencé des programmes de un an en 2011‑2012, des programmes de deux ans en 2009‑2010, des programmes de trois ans en 2007‑2008 et des programmes de quatre ans en 2006‑2007 et qui ont obtenu leur attestation en date de 2012‑2013. Les taux d'obtention d'attestations d'IRC comprennent des changements découlant du processus d'examen et de rajustement d'IRC (au besoin).

Indicateur 2 : Revenu

Revenu (tendances)

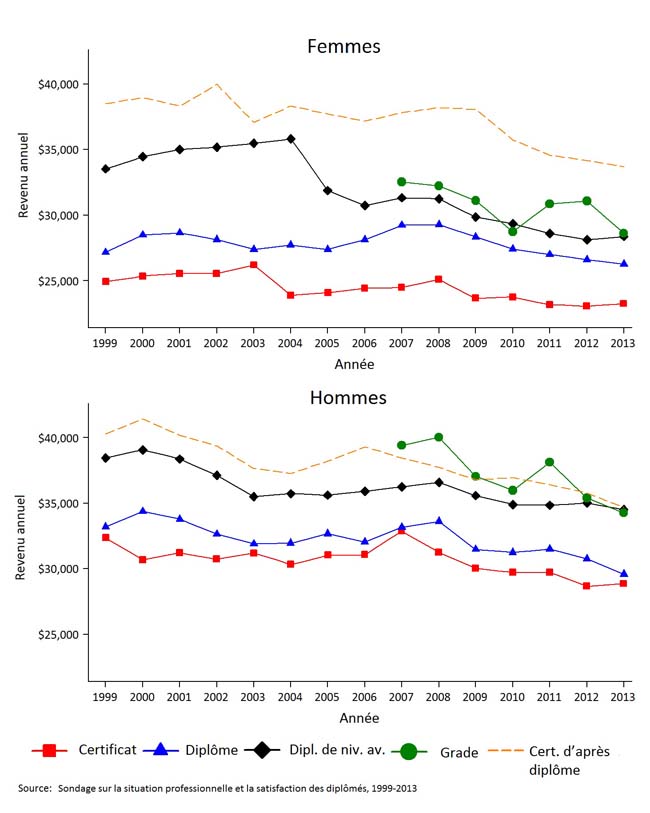

La figure 5 présente une série temporelle du revenu annuel moyen des diplômées et diplômés qui ont un emploi et qui ont répondu à l'enquête ainsi que des données complètes sur le revenu (les quelques diplômés ayant affirmé ne pas percevoir de revenu annuel ont été exclus). Le revenu est indexé : 2010 = 100 suivant l'indice des prix à la consommation de l'Ontario.

Les attestations de niveau supérieur assurent un revenu plus élevé

Comme l'illustre la figure 5, les diplômés ayant obtenu des attestations d'études de niveau avancé touchent un revenu moyen plus élevé. Les écarts sont assez importants; en effet, le revenu annuel moyen entre attestations adjacentes varie généralement de plusieurs milliers de dollars. Bien qu'ils varient, les écarts persistent généralement au fil du temps, à l'exception des revenus observés à la fin de la série temporelle. Les revenus des détenteurs de sexe masculin de certificat et de diplôme convergent à la fin de la série temporelle, tout comme les revenus des détenteurs de diplôme de niveau avancé, de grade et de certificat d'après diplôme du même sexe. Les revenus des détentrices de grade et de diplôme de niveau avancé convergeaient aussi à la fin de la série temporelle.

Il existe d'importantes différences entre les sexes au sein de chaque attestation d'études. Les hommes diplômés gagnent beaucoup plus que les femmes diplômées dans toutes les attestations, à l'exception des certificats d'après diplôme, où les revenus sont semblables.

Les revenus diminuent au fil du temps pour chaque attestation d'études

Comme l'illustre la figure 5, les revenus réels diminuent au fil du temps pour chaque attestation d'études. De façon générale, ces diminutions sont assez faibles; cependant, elles étaient plus importantes pour les attestations d'études de niveau avancé, notamment les diplômes de niveau avancé, les grades et les certificats d'après diplôme. Les détentrices de diplôme de niveau avancé ont connu une importante baisse de revenu en 2005. Cette diminution coïncidait avec une forte baisse du pourcentage de détentrices de diplôme de niveau avancé dans les programmes liés à la santé. Ce changement dans le domaine d'études était dû à une modification de la politique liée aux soins infirmiers et explique pratiquement toutes les baisses de revenu associées aux diplômes de niveau avancé chez les femmes.

De façon plus générale, bien que la diminution générale du revenu des diplômés collégiaux puisse être en partie imputée à un ajustement de l'avantage financier associé à chaque type d'attestation, il est important de comprendre que ces tendances structurelles à long terme s'inscrivent dans le contexte d'effets de cycles économiques à court terme. Comme le montre la figure 5, les revenus chutent en grande partie de 2008 à 2010, période qui correspond à la crise financière mondiale et à la récession qui s'ensuit. Cette diminution correspond également au déclin des revenus au sein de la population active en général, et non seulement parmi les diplômés récents. Par conséquent, les variations de revenu présentées dans ce chapitre ne doivent pas être interprétées comme de simples tendances en matière de capacité de gagner sa vie grâce à l'obtention de l'attestation d'études, mais aussi comme le reflet de la réactivité de ceux qui obtiennent ces attestations face à une situation macroéconomique et à des conditions du marché du travail défavorables.

Figure 5 : Revenu annuel moyen des diplômés collégiaux, par attestation d'études et sexe, SSPSD 1999 à 2013

Revenu et domaine d'études

Mesurer la relation entre l'éducation et le revenu

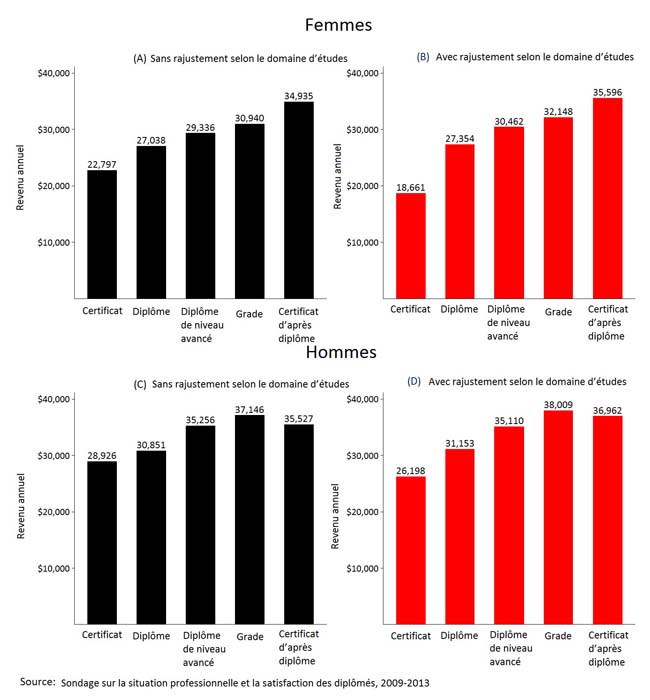

Nous nous fondons maintenant sur les résultats descriptifs illustrés à la figure 6 pour présenter les résultats des analyses de régression. Les données sont totalisées pour les années 2009 à 2013. La totalisation de ce sous-ensemble plus récent d'années d'enquête ne tient pas compte des tendances de revenu au fil du temps; cependant, elle offre une certaine clarté analytique quant au rôle du domaine d'études relativement aux résultats d'obtention d'attestations10. Grâce à la régression, nous pouvons calculer le revenu moyen rajusté de chaque attestation qui tient compte de facteurs variant d'une attestation à l'autre, comme l'âge des diplômés et la région où se trouve l'établissement d'enseignement, deux facteurs qui risquent d'influer sur le revenu.

Le panneau A de la figure 6 présente le revenu annuel moyen des femmes, rajusté en fonction de l'âge et de la région de l'établissement d'enseignement. Conformément aux tendances abordées ci-dessus, le revenu associé aux programmes de niveau avancé est plus élevé, comme on peut s'y attendre, compte tenu des compétences plus spécialisées que l'on y acquiert. Le panneau B de la figure 6 présente le revenu moyen des diplômées avec rajustements en fonction du domaine d'études.

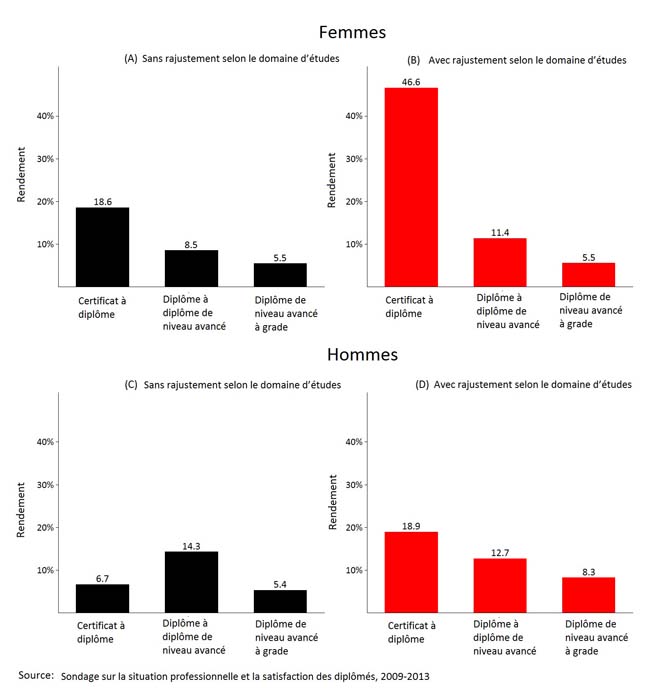

La relation entre l'éducation et le revenu est souvent caractérisée par un « avantage salarial », calculé comme suit : le taux de revenu moyen des diplômés d'un niveau d'enseignement supérieur divisé par le revenu moyen des diplômés d'un niveau d'enseignement inférieur. L'avantage salarial conféré à l'obtention d'un diplôme par rapport à l'obtention d'un certificat, fondé sur les valeurs de la figure 6, est de 1,186 (27 038 $ divisés par 22 797 $). Les effets de l'éducation sont aussi présentés comme des « taux de rendement de l'éducation », c'est-à-dire des avantages salariaux exprimés en taux de rendement. Par exemple, le rendement d'un diplôme par rapport à un certificat est de 18,6 %

[(1,186 – 1) × 100% = 18,6 %]. Cette valeur est illustrée à la figure 7.

Le rendement est souvent calculé en comparant une attestation à une autre attestation qui représente un niveau d'investissement inférieur. Lorsqu'il est calculé par rapport au niveau d'investissement immédiatement supérieur, il s'agit d'un « rendement marginal ». Nous nous servons aussi du revenu moyen présenté à la figure 6 pour calculer le rendement afin de comparer les certificats aux diplômes, les diplômes aux diplômes de niveau avancé et les diplômes de niveau avancé aux grades. (Le taux de rendement des certificats d'après diplôme n'est pas calculé; comme nous ne connaissons pas la situation des étudiants avant qu'ils ne finissent leur certificat d'après diplôme, nous ne savons pas à quoi les comparer.) Les trois estimations de rendement marginal (figure 7) varient considérablement, même si chacune d'elle représente une comparaison entre des attestations à un an d'intervalle et que le programme le plus long est, dans chaque cas, le plus avancé. Chez les diplômées, le rendement marginal des certificats aux diplômes (18,6 %) dépassait largement le rendement des diplômes aux diplômes de niveau avancé (8,5 %), qui à son tour dépassait grandement celui des diplômes de niveau avancé aux grades (5,5 %). Chez les diplômés de sexe masculin, le rendement marginal des diplômes aux diplômes de niveau avancé (14,3 %) est considérablement plus élevé que celui des certificats aux diplômes (6,7 %), alors que le rendement marginal le plus faible est celui des diplômes de niveau avancé aux grades (5,4 %).

Le fait de tenir compte du domaine d'études influe grandement sur les estimations du rendement marginal

Le domaine d'études peut nous aider à mieux comprendre les différences de revenu entre les attestations d'études. Nous tenons compte des différences entre les domaine d'études en ajoutant des variables indicatrices pour le groupe de programmes aux modèles de régression utilisés pour créer les figures 6 et 7. L'idée de base est de rajuster et d'estimer le revenu moyen dans le scénario hypothétique où chaque attestation d'études a la même distribution par domaines d'études que le groupe entier de diplômés. Donc, si une attestation compte une proportion plus élevée de diplômés dans des programmes de santé qu'une autre attestation, notre modèle rajusté estimerait le revenu des diplômés de ladite attestation si elle comptait la même proportion de diplômés de programmes de santé que la moyenne des attestations collégiales. Nous procédons à ce rajustement au niveau du groupe de programmes, qui compte plus de catégories, plutôt qu'au niveau de la division professionnelle. Ainsi, nous arrivons à mieux corriger les différences de domaines d'études d'une attestation à l'autre.

Le revenu moyen des diplômées qui tient compte du domaine d'études est illustré au panneau B de la figure 6. La différence la plus notable est la baisse de 4 136 $ du revenu des détentrices de certificat (de 22 797 $ à 18 661 $). Cette importante baisse est principalement due à la proportion élevée des diplômées en santé parmi les détentrices de certificat. Ainsi, le revenu des détenteurs de certificat peut sembler faible comparativement à celui des détenteurs d'autres attestations, mais leur revenu est bel et bien amélioré par ce que l'on pourrait appeler la « distribution avantageuse du domaine d'études ». Le revenu rajusté selon le domaine d'études des détenteurs de diplôme demeure inchangé en grande partie, ce qui n'est pas surprenant compte tenu du fait qu'il s'agit du plus grand groupe. Ainsi, leur distribution par domaine d'études ressemble beaucoup à la distribution globale par domaine. Par conséquent, la situation hypothétique ressemble fortement à la situation réelle.

Nous pouvons calculer le rendement marginal avec rajustement à l'aide du revenu moyen rajusté. Pour les femmes, les rajustements en fonction des domaines d'études ont plus que doublé le rendement marginal des certificats aux diplômes (panneau B de la figure 7), puisque les rajustements ont grandement diminué le revenu des détentrices de certificat. Par conséquent, l'écart entre le revenu des détentrices de certificat et de diplômées s'est creusé, et le dénominateur du calcul du rendement a diminué. Les rajustements en fonction des domaines d'études ont fait croître le revenu des détentrices de diplôme de niveau avancé de 1 126 $ (de 29 336 $ à 30 462 $), le revenu des détentrices de grades de $1,208 $ (de 30 940 $ à 32 148 $) et celui des détentrices de certificat d'après diplôme de 661 $ (de 34 935 $ à 35 596 $). La moyenne rajustée a augmenté, bien que modestement, le rendement marginal des diplômes aux diplômes de niveau avancé chez les femmes, qui est passé de 8,5 % à 11,4 %. Pour les femmes, le fait de tenir compte des domaines d'études n'a eu aucun effet pour le rendement des diplômes de niveau avancé aux grades.

Nous examinons ensuite le revenu des hommes qui tient compte de l'âge et de la région où se trouve l'établissement (panneau C de la figure 6). Comme prévu, le revenu des hommes dépasse celui des femmes, peu importe l'attestation. Le rendement marginal (panneau C de la figure 7) des hommes est très différent de celui des femmes (voir panneau A). Chez les hommes, le rendement marginal est plus élevé pour les diplômes de niveau avancé, alors que chez les femmes, les diplômes de niveau avancé représentent un plus faible rendement marginal; le rendement marginal des diplômes est plus faible chez les hommes que chez les femmes; le rendement marginal des grades est à peu près égal chez les hommes et les femmes. Les rajustements en fonction des domaines d'études chez les hommes (panneau D de la figure 6) ont réduit le revenu des détenteurs de certificat de 2 728 $ (de 28 926 $ à 26 198 $), augmenté le revenu des détenteurs de diplôme de 302 $ (de 30 851 $ à 31 153 $), réduit le revenu des détenteurs de diplôme de niveau avancé de 156 $ (de 35 256 $ à 35 110 $), augmenté le revenu des détenteurs de grade de 863 $ (de 37 146 $ à 38 009 $) et augmenté le revenu des détenteurs de certificat de 1 435 $ (de 35 527 $ à 36 962 $). Pour les hommes, les rajustements en fonction des domaines d'études ont grandement augmenté le rendement des diplômes et rendu plus semblable le rendement marginal entre les différentes attestations.

Figure 6 : Revenu annuel moyen des diplômés collégiaux, par attestation d’études et sexe, SSPSD 2009 à 2013 (données totalisées)

Figure 7 : Rendement marginal des diplômés collégiaux, par attestation d'études et sexe, SSPSD 2009 à 2013 (données totalisées)

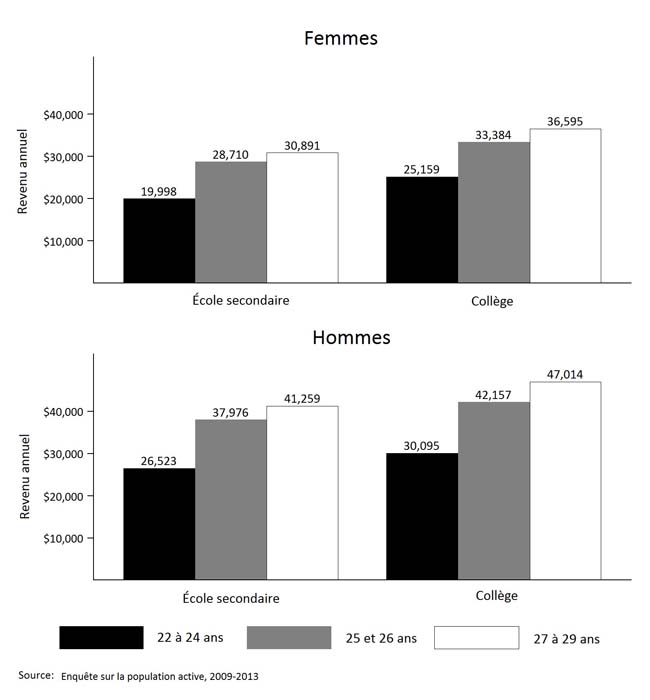

Le revenu s'améliore grandement au fur et à mesure que les diplômés acquièrent de l'expérience sur le marché du travail

Les résultats dans le SSPSD concernent les données six mois après l'obtention de l'attestation d'études, mais il serait utile de voir à plus long terme. La figure 8 présente les données sur le revenu au sein des groupes d'âge, tirées de l'Enquête sur la population active (EPA). Les résultats indiquent que le revenu des diplômés collégiaux augmente grandement au fur et à mesure qu'ils acquièrent de l'expérience sur le marché du travail. Chez les diplômées collégiales, le revenu annuel des 27 à 29 ans est 45 % plus élevé que le revenu des 22 à 24 ans. Chez les hommes, le revenu annuel des diplômés collégiaux augmente de 56 % entre les mêmes tranches d'âge.

Le revenu d'une vie entière varie beaucoup entre les niveaux d'attestations et les domaines d'études, mais celui des diplômés de presque tous les programmes collégiaux est toujours plus élevé que celui des diplômés d'études secondaires

Les effets de l'éducation peuvent aussi être compris à l'aide du revenu d'une vie entière, que l'on mesure traditionnellement comme étant le revenu total au cours de la vie active d'une personne.

Peu d'ensembles de données mesurent le revenu d'une personne pendant toute sa vie active. C'est pourquoi la plupart des recherches sur ce type de revenu sont basées sur des revenus synthétiques, générés en calculant la somme des revenus moyens de personnes d'âges différents ayant les mêmes caractéristiques. En nous basant sur les données de l'Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011, nous avons calculé le revenu d'une vie entière pour les 25 à 64 ans, selon les niveaux d'attestations et les domaines d'études fournis dans l'enquête. Le revenu synthétique d'une vie entière n'est pas censé prévoir avec exactitude le revenu d'une vie entière des récents diplômés, qui pourrait varier grandement de celui des anciens diplômés. Cependant, il offre une mesure sommaire utile des résultats sur le marché du travail ainsi qu'une base sur laquelle fonder les prévisions.

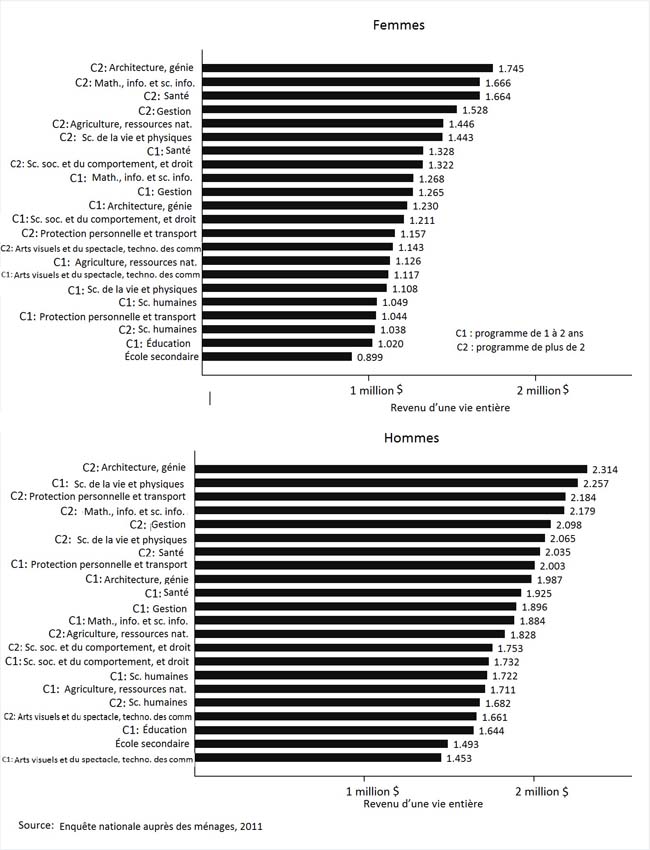

La figure 9 présente le revenu d'une vie entière parmi les niveaux d'attestations et les domaines d'études, où C1 représente les programmes collégiaux qui durent de un à deux ans et C2 représente les programmes collégiaux qui durent plus de deux ans. Le revenu d'une vie entière varie grandement d'un niveau d'attestation à l'autre et d'un domaine d'études à l'autre, mais les diplômés de tous les programmes de l'ENM gagnent en moyenne plus au cours de leur vie que les diplômés du secondaire de même sexe, à l'exception des diplômés de sexe masculin des programmes collégiaux courts en arts visuels et du spectacle. Bon nombre de programmes collégiaux, notamment les plus longs programmes en santé, en sciences, en technologie et en gestion, mènent à un revenu de vie entière plus élevé.

Figure 8 : Revenu annuel moyen en Ontario par groupe d'âge, niveau de scolarité et sexe, EPA 2009 à 2013 (données totalisées)

Figure 9 : Revenu synthétique d'une vie entière des diplômés collégiaux de l'Ontario, ENM 2011

Indicateur 3 : Chômage

Taux de chômage moins élevés pour les attestations collégiales de niveau avancé

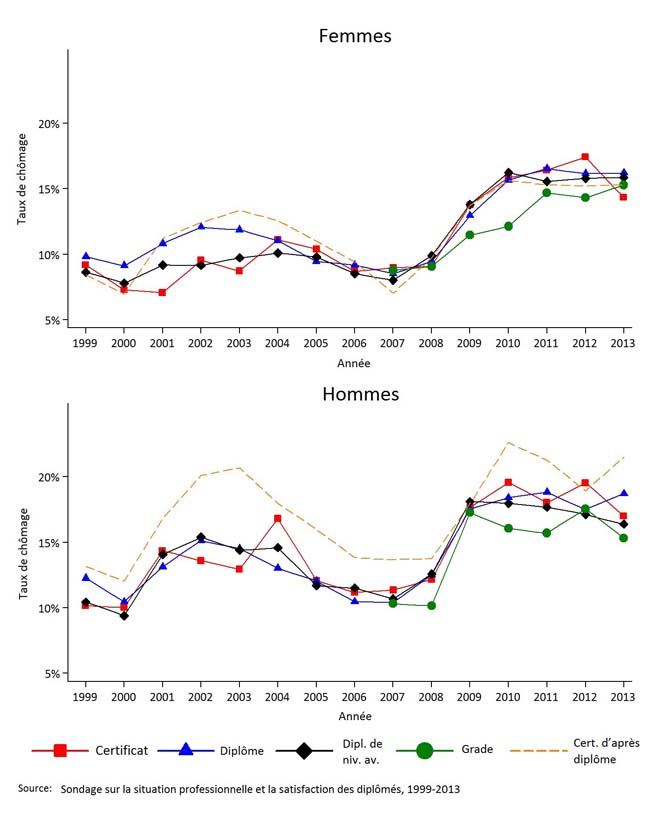

La figure 10 présente les tendances relatives aux taux de chômage des diplômés et des diplômées six mois après l'obtention de l'attestation, par attestations d'études. Les diplômés sont considérés comme étant au chômage s'ils ne sont pas des étudiants à temps plein, sont sans emploi et cherchent du travail ou ont accepté un emploi qui devrait débuter incessamment. Le taux de chômage est le nombre de diplômés sans emploi divisé par le nombre total de diplômés qui font partie de la population active, excluant encore une fois les étudiants à temps plein. Les répercussions d'un marché du travail favorable au début des années 2000 et d'un marché du travail faible au début 2009 sont évidentes. Les variations temporelles dans les différences de taux de chômage entre les attestations d'études sont aussi évidentes. Ces deux observations peuvent être liées, car les différences entre les attestations semblent augmenter pendant les récessions. C'est surtout évident pour les hommes détenteurs de certificats d'après diplôme, dont le taux de chômage est très élevé en période de faible activité économique. Peu importe leur cause, les variations temporelles rendent difficile la création d'états récapitulatifs des différences de taux de chômage d'une attestation d'études à l'autre. Cependant, ces dernières années, on note des taux de chômage plus bas chez les diplômés d'attestations de niveau avancé. En effet, les diplômés ayant obtenu un grade ou un diplôme de niveau avancé connaissent des taux de chômage plus faibles que les détenteurs de certificat ou de diplôme.

En tenant compte du domaine d'études, on amplifie les différences entre les taux de chômage de chaque attestation.

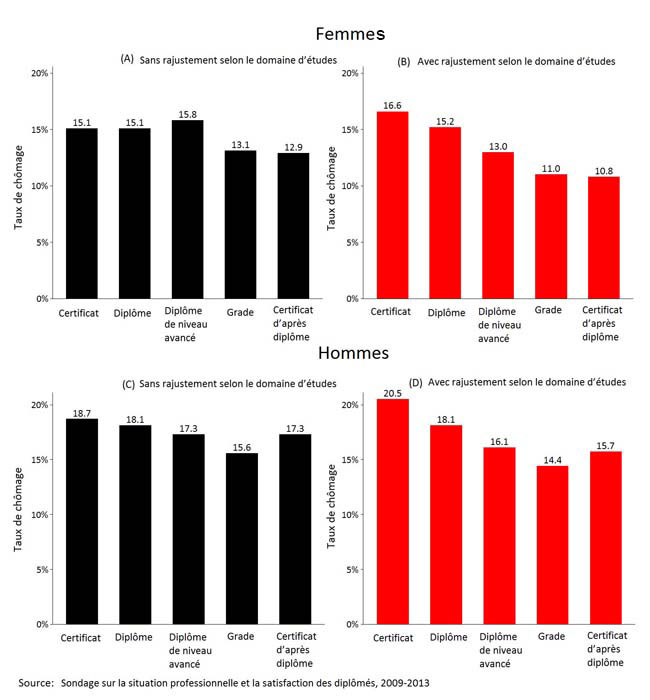

Nous examinons ensuite la période de 2009 à 2013 pour souligner les récentes différences entre les attestations d'études. La figure 11 présente les taux de chômage des diplômés de chaque attestation. Dans ce modèle, nous tenons compte des différences de région et d'âge en rajustant les distributions par région et par âge pour chaque attestation en fonction de la distribution globale de toutes les attestations pendant cette période. Le panneau A montre les grandes différences de taux de chômage entre attestations chez les diplômées.

Les détentrices de certificat et de diplôme connaissent des taux de chômage élevés, soit 15,1 % pour chaque attestation. Les taux de chômage sont plus élevés chez les détentrices de diplôme de niveau avancé, soit 15,8 %. Autant chez les femmes que chez les hommes, les taux de chômage sont plus faibles chez les détenteurs de grade et de certificat d'après diplôme. En fonction de ces résultats, nous observons une tendance générale selon laquelle les détenteurs d'attestations de niveau avancé connaissent des taux de chômage plus faibles, à l'exception des diplômes de niveau avancé.

Le panneau B présente les taux de chômage des diplômées, selon la situation hypothétique voulant que la distribution par domaine d'études de chaque attestation représente la distribution globale par domaine d'études pour toutes les diplômées collégiales. Le taux de chômage des diplômées demeure pratiquement identique, mais le rajustement en fonction du domaine d'études a grandement modifié le taux de chômage des détentrices d'autres attestations. Le taux de chômage des détentrices de certificat a augmenté de 1,5 point de pourcentage (de 15,1 % à 16,6 %), celui des détentrices de diplôme de niveau avancé a baissé de 2,8 points de pourcentage (de 15,8 % à 13,0 %), et celui des détentrices de grade et des détentrices de certificat d'après diplôme a diminué de 2,1 points de pourcentage (respectivement de 13,1 % à 11,0 % et de 12,9 % à 10,8 %). Comme l'illustre le panneau B, une fois que nous tenons compte du domaine d'études, nous observons une tendance plus claire selon laquelle les attestations de niveau avancé sont liées à des taux de chômage plus faibles.

Le panneau C présente les taux de chômage pour les hommes. Comme pour les périodes antérieures, une comparaison par attestation des panneaux A et C (taux de chômage non rajustés chez les hommes et les femmes) montre que les taux chômage sont plus élevés chez les hommes dans chaque attestation.

Pour les hommes, la tendance des taux de chômage plus faibles pour les programmes plus avancés est claire avant les rajustements en fonction du domaine d'études, à l'exception des certificats d'après diplôme.

La tendance des taux de chômage plus faibles liés aux programmes plus longs, allant des certificats aux grades, est amplifiée par les rajustements en fonction du domaine d'études (panneau D). Le taux de chômage des détenteurs de certificat a augmenté de 1,8 point de pourcentage (de 18,7 % à 20,5 %), celui des détenteurs de diplôme de niveau avancé et des détenteurs de grade a baissé de 1,2 point de pourcentage (respectivement de 17,3 % à 16,1 % et de 15,6 % à 14,4 %) et le taux de chômage des détenteurs de certificat d'après diplôme a diminué de 1,6 point de pourcentage (de 17,3 % à 15,7 %). Le taux de chômage des détenteurs de certificat d'après diplôme demeure plus élevé que le taux de chômage des détenteurs de grade après rajustements en fonction du domaine d'études.

Selon ces constatations, les étudiants sont généralement récompensés pour leurs investissements accrus dans des programmes plus longs, même si chez les femmes, cette tendance est seulement évidente après le rajustement en fonction du domaine d'études entre les attestations. Le taux de chômage élevé des détenteurs de certificat d'après diplôme masculins ne suit pas clairement cette tendance. Il est cependant difficile d'interpréter cette constatation, car les données n'offrent pas d'information sur l'éducation de ces diplômés avant qu'ils ne commencent leurs programmes.

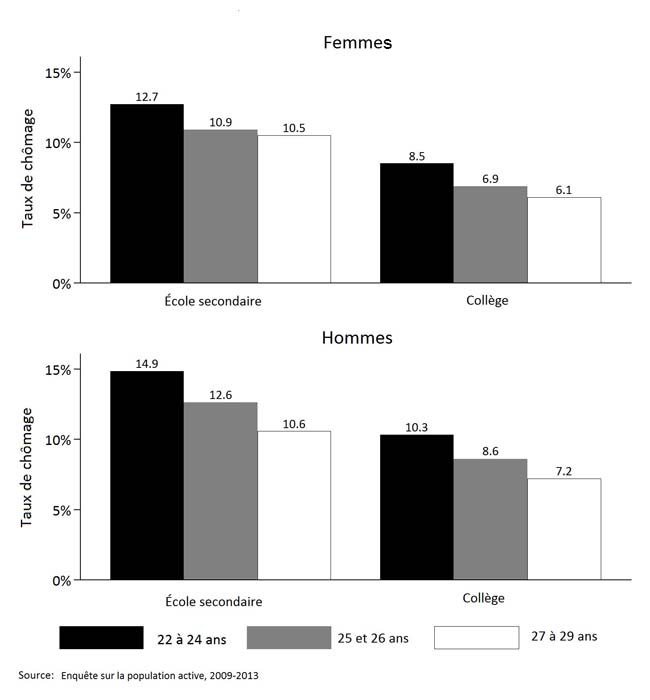

Les taux de chômage des diplômés diminuent rapidement au fil du temps

Une enquête de suivi menée après l'obtention de l'attestation d'études permettrait d'examiner les changements des taux de chômage, puisque les diplômés ont plus de temps pour acquérir de l'expérience sur le marché du travail. En l'absence de ces données, il est possible d'avoir recours à l'Enquête sur la population active. En nous fondant sur les données de 2009 à 2013, nous nous intéressons aux personnes dans la vingtaine participant à la population active, réparties en trois groupes d'âge, pour voir si les résultats sur le marché du travail s'améliorent avec l'âge et, dans l'affirmative, dans quelle mesure. Les diplômés en début de carrière qui gagneront de l'expérience de travail au fil du temps sont largement représentés dans ce segment de la population.

La figure 12 présente les taux de chômage de diplômés collégiaux et de diplômés du secondaire de trois différents groupes d'âge, tirés de l'EPA. En comparant les résultats entre les groupes d'âge, on note que les taux de chômage des diplômés récents diminuent assez rapidement : ceux des diplômées collégiales passent de 8,5 % chez les 22 à 24 ans à 6,1 % chez les 27 à 29 ans, alors que ceux des diplômés collégiaux de sexe masculin passent de 10,3 % chez les 22 à 24 ans à 7,2 % chez les 27 à 29 ans. En outre, bien que les taux de chômage des diplômés de 22 à 24 ans soient élevés, les taux de chômage des diplômés collégiaux sont toujours bien en dessous de ceux des diplômés du secondaire du même âge.

Figure 10 : Taux de chômage six mois après l'obtention de l'attestation d'études, SSPSD 1999 à 2013

Figure 11 : Taux de chômage six mois après l'obtention de l'attestation d'études, SSPSD 2009 à 2013 (données totalisées)

Figure 12 : Taux de chômage en Ontario selon le niveau de scolarité, le groupe d'âge et le sexe, EPA 2009 à 2013 (données totalisées)

Indicateur 4 : Activité

Le taux d'activité est plus élevé pour les attestations d'études de niveau avancé.

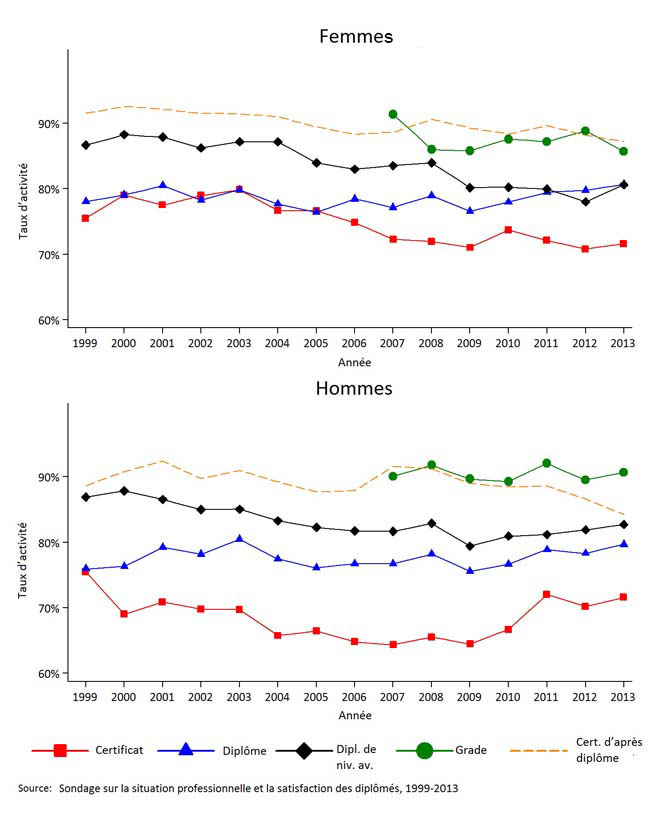

Le chômage est un indicateur clé en soi, mais il est mieux compris dans le contexte du taux d'activité et de la proportion de diplômés qui retournent aux études, abordé à la prochaine section. La figure 13 présente les tendances liées au pourcentage de diplômés au sein de la population active, que l'on définit comme suit : les diplômés qui sont pourvus d'un emploi ou qui cherchent un emploi six mois après l'obtention de leur attestation d'études, en pourcentage de la population totale de diplômés.

Selon les tendances, les détenteurs d'attestations de niveau avancé sont plus susceptibles de faire partie de la population active que les détenteurs d'attestations moins avancées. Les détentrices de diplôme, dont le taux d'activité est semblable à celui des détentrices de certificat au début de la série temporelle et à celui des détentrices de diplôme de niveau avancé vers la fin de la série temporelle, sont l'exception.

Ces tendances sont relativement stables au fil du temps, bien que la participation féminine diminue légèrement. Autant la participation féminine que masculine semble brièvement touchée par la récession de 2009 dans toutes les attestations d'études, bien que le taux d'activité des hommes se soit en grande partie redressé depuis. Les différences entre les attestations d'études sont souvent très importantes, surtout celle entre les détenteurs de certificat et tous les autres diplômés masculins.

En examinant nos données sur la proportion d'étudiants qui retournent aux études, nous avons déterminé que la majorité des diplômés inactifs suivait une formation complémentaire.

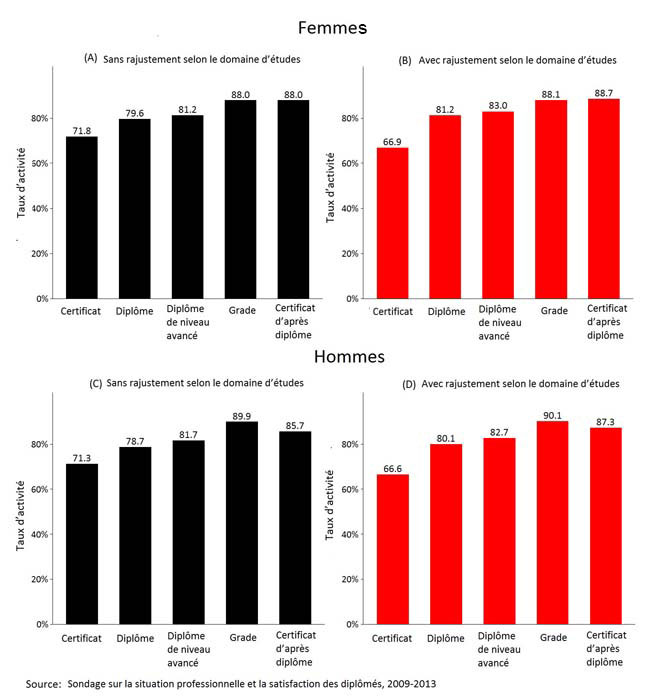

Les rajustements en fonction du domaine d'études amplifient les différences de taux d'activité parmi les personnes détenant un certificat

Nous examinons ensuite la période de 2009 à 2013 pour souligner les récentes différences entre les attestations d'études. Le panneau A de la figure 14 présente la proportion de diplômées au sein de la population active pour chaque attestation, et le panneau C présente la même information, mais chez les hommes. Dans ce modèle, nous tenons compte des différences de région et d'âge en rajustant les distributions par région et par âge pour chaque attestation en fonction de la distribution globale de toutes les attestations pendant cette période.

Le panneau B présente la proportion de diplômées au sein de la population active, selon la situation hypothétique où la distribution par domaine d'études de chaque attestation représente la distribution globale par domaine d'études pour toutes les diplômées collégiales (la même information est présentée au panneau D pour les diplômés de sexe masculin). Le fait de tenir compte du domaine d'études n'a pas de répercussions importantes sur la relation entre les attestations de niveau avancé et le taux d'activité plus élevé. Cependant, il réduit le taux d'activité pour les détenteurs de certificat.

Figure 13 : Taux d'activité six mois après l'obtention de l'attestation d'études, SSPSD 1999 à 2013

Figure 14 : Taux d'activité six mois après l'obtention de l'attestation d'études, SSPSD 2009 à 2013 (données totalisées)

Retour aux études

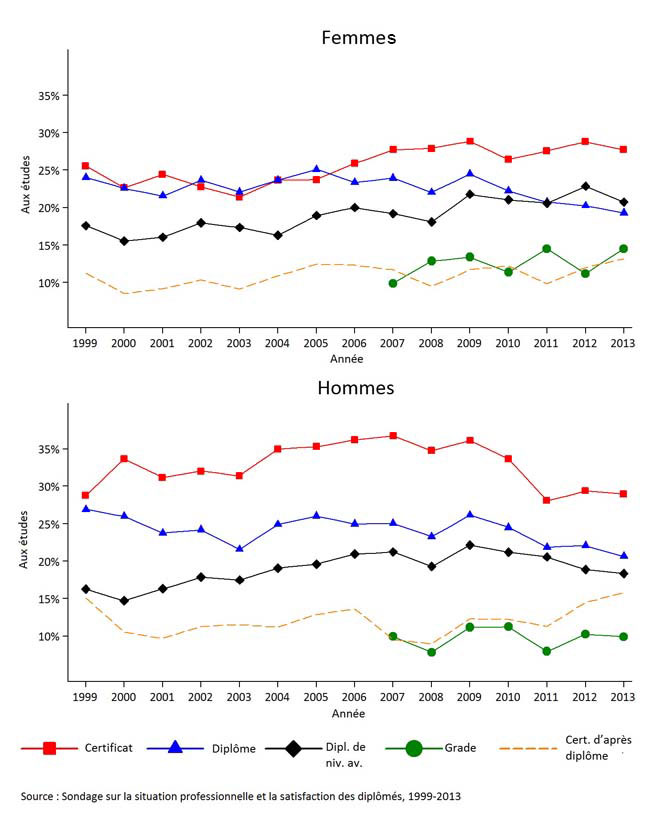

Les diplômés de programmes collégiaux moins avancés avaient plus tendance à retourner aux études

La figure 15 présente les tendances liées au pourcentage de diplômés qui fréquentent un établissement d'enseignement six mois après l'obtention de l'attestation d'études. Veuillez noter que les lignes de tendance représentent les attestations d'études obtenues par les répondants six mois avant et non celles liées aux programmes auxquels ils se sont inscrits par la suite.

Les diplômés de programmes collégiaux moins avancés, notamment de programmes de certificats, avaient plus tendance à retourner aux études. Inversement, les diplômés de programmes menant à un grade collégial avaient beaucoup moins tendance à retourner aux études que les détenteurs de diplôme et de diplôme de niveau avancé. La différence de taux de retour aux études entre attestations demeure relativement stable au fil du temps, et il ne semble pas exister de relation claire entre le taux de retour aux études et le cycle économique. Les différences entre les sexes sont, en grande partie, constantes au fil du temps, bien que le pourcentage de diplômées qui retournent aux études ait augmenté légèrement pendant la période observée, sauf chez les détentrices de diplôme, dont la proportion est demeurée relativement constante.

Nous examinons ensuite la période de 2009 à 2013 pour souligner les récentes différences entre les attestations d'études. Le panneau A de la figure 16 présente le pourcentage de diplômées qui sont retournées aux études pour chaque attestation. Le panneau C présente ce pourcentage, mais pour les hommes. Dans ce modèle, nous tenons compte des différences de région et d'âge en rajustant les distributions par région et par âge pour chaque attestation en fonction de la distribution globale de toutes les attestations pendant cette période. Le fait de tenir compte de l'âge et de la région n'influe par grandement sur les personnes détenant une attestation qui sont plus susceptibles de retourner aux études.

Le panneau B présente le pourcentage de diplômées qui sont retournées aux études, selon la situation hypothétique voulant que la distribution par domaine d'études de chaque attestation représente la distribution globale par domaine d'études pour toutes les diplômées collégiales (la même information est présentée au panneau D pour les diplômés de sexe masculin).

Si la diminution apparente de probabilité de retourner aux études associée aux attestations de niveau avancé était explicable grâce aux différences dans les domaines d'études de ces attestations, elle serait observée ici. Le fait que tenir compte du domaine d'études n'a aucune répercussion sur le portrait des diplômés qui retournent aux études suggère que les détenteurs d'attestations moins avancées sont plus susceptibles de retourner aux études, peu importe le domaine. Les hommes ayant obtenu un certificat d'après diplôme constituent une exception, car leur taux de retour aux études est supérieur à celui des détenteurs de grade, compte tenu ou non du domaine d'études. Ce constat est surprenant compte tenu du fait qu'ils auraient déjà obtenu au moins une attestation avant leur certificat d'après diplôme.

S'il y a bien une catégorie de diplômés chez qui le fait de tenir compte du domaine d'études a des répercussions, c'est les détenteurs de certificat. Autant chez les hommes que chez les femmes, le domaine d'études augmente la probabilité relative de retour aux études pour les personnes détenant un certificat.

Figure 15 : Pourcentage de diplômés collégiaux qui fréquentaient un établissement d'enseignement six mois après l'obtention de l'attestation d'études, SSPSD 1999 à 2013

Figure 16 : Pourcentage (rajusté par régression) de diplômés collégiaux qui fréquentaient un établissement d'enseignement six mois après l'obtention de l'attestation d'études, SSPSD 2009 à 2013 (données totalisées)

Indicateur 6 : Parenté entre l'emploi et les études

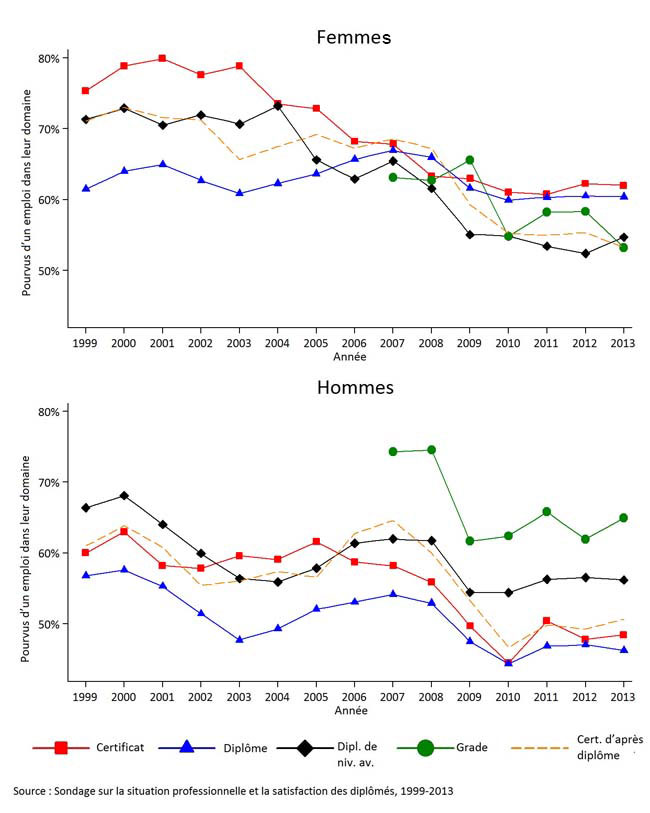

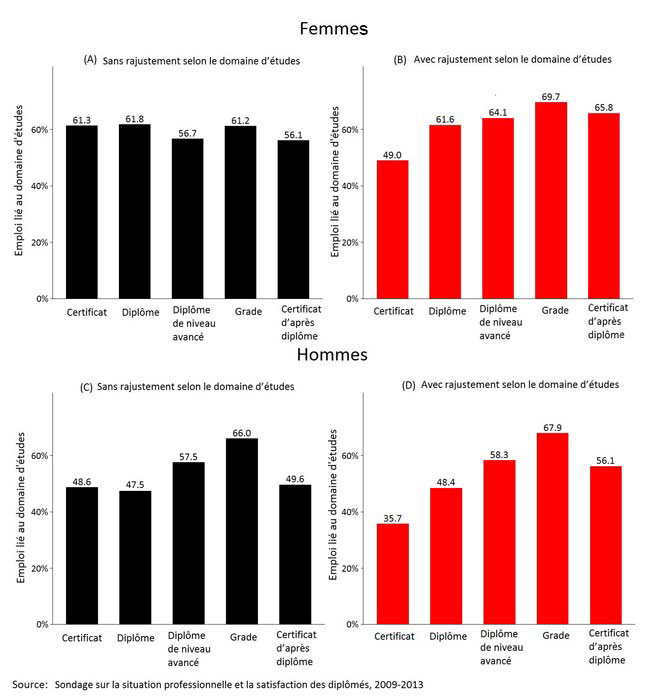

La proportion de diplômés qui occupent un poste lié à leur domaine a diminué au fil du temps dans chaque attestation, cette diminution étant plus importante au moment de la récession.

La figure 17 présente les tendances des diplômés qui occupent un poste lié à leur domaine. Les lignes représentent le pourcentage de diplômés pourvus d'un emploi qui ont répondu « Oui » à la question suivante : « Cet emploi était-il lié au programme d'études ayant mené à votre attestation? ». (Ceux qui répondent « Oui, en partie » sont considérés comme ne travaillant pas dans leur domaine d'études).

Le pourcentage de tous les diplômés qui occupent un poste lié à leur domaine a diminué au fil du temps. On note des baisses plus fortes après la récession de 2009, suivies d'une période de redressement.

La parenté entre le travail et les études varie selon le sexe. Les diplômées sont plus susceptibles d'occuper un poste lié à leur domaine que les hommes, sauf dans le cas des détenteurs de grade, où les hommes occupent plus souvent un poste lié à leur domaine que les femmes.

Pour l'ensemble des attestations, il n'existe pas de relation évidente entre la durée du programme et la parenté entre le travail et les études.

En tenant compte du domaine d'études, on note que les détenteurs d'attestation de niveau supérieur sont plus susceptibles de pourvoir un poste lié à leur domaine

Nous examinons ensuite la période de 2009 à 2013 pour souligner les récentes différences entre les attestations d'études. Le panneau A de la figure 18 présente le pourcentage de diplômées qui occupent un poste lié à leur domaine, par attestation. Le panneau C présente ce pourcentage, mais pour les hommes. Dans ce modèle, nous tenons compte des différences de région et d'âge en rajustant les distributions par région et par âge pour chaque attestation en fonction de la distribution globale de toutes les attestations pendant cette période.

Cette façon de faire ne modifie pas beaucoup le portrait de la parenté entre l'emploi et les études illustrée à la figure 17, ce qui suggère que les différences entre les attestations ne sont pas explicables grâce aux différences entre les régions et l'âge des diplômés.

Le panneau B présente la proportion de diplômées qui occupent un poste lié à leur domaine, selon la situation hypothétique où la distribution par domaine d'études de chaque attestation est la distribution globale par domaine d'études pour toutes les diplômées collégiales (la même information est présentée au panneau D pour les diplômés de sexe masculin).

Le fait de tenir compte du domaine d'études de cette façon influe sur les différences entre les attestations d'études des diplômés et des diplômées. Notamment, chez les deux sexes, la parenté entre le travail et les études augmente chez les détenteurs de diplôme de niveau avancé, de grade et de certificat d'après diplôme lorsque l'on tient compte du domaine d'études, alors qu'elle diminue chez les détenteurs de certificat. Ainsi, l'avantage relativement faible lié aux attestations d'études de niveau avancé en ce qui a trait à l'obtention d'un poste dans son domaine d'études est dû en partie au domaine d'études visé. Les panneaux B et D montrent que les détenteurs d'une attestation plus avancée sont plus susceptibles d'obtenir des postes dans leurs domaines d'études. Les hommes qui ont obtenu un certificat ou un diplôme sont beaucoup moins susceptibles de travailler dans leur domaine que les détenteurs d'une autre attestation ou que leurs homologues féminins détentrices de certificat et de diplôme.

Figure 17 : Pourcentage de diplômés collégiaux pourvus d'un emploi dans leur domaine d'études, six mois après l'obtention de l'attestation d'études, SSPSD 1999 à 2013

Figure 18 : Pourcentage (rajusté par régression) de diplômés pourvus d'un emploi dans leur domaine d'études, six mois après l'obtention de l'attestation d'études, SSPSD 2009 à 2013 (données totalisées)

Indicateur 7 : Satisfaction concernant la préparation au travail

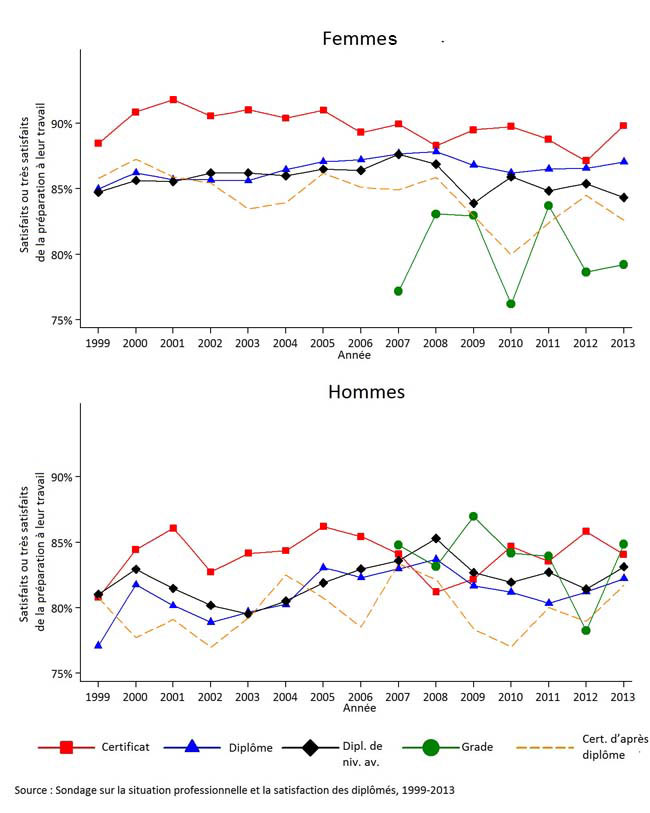

Chez les femmes, la satisfaction concernant la préparation au travail est généralement plus faible pour les diplômées de programmes plus avancés.

La figure 19 présente les tendances liées au pourcentage de diplômés pourvus d'un emploi qui se sont dits « Satisfaits » ou « Très satisfaits » de leur préparation collégiale pour le type de travail qu'ils font. La série temporelle montre que la satisfaction est généralement plus faible chez les diplômées de programmes plus avancés. Cette tendance ne semble pas se refléter chez les hommes. Chez les hommes, on observe cette même tendance avant le récession, mais pas après. Après 2009, les diplômés de sexe masculin ayant obtenu un certificat, un diplôme de niveau avancé ou un grade étaient plus susceptibles d'être satisfaits que les détenteurs de diplôme ou de certificat d'après diplôme.

La satisfaction semble diminuer légèrement chez les deux sexes pour toutes les attestations après la récession, bien que le niveau de diminution varie d'une attestation à l'autre. Les détenteurs de diplôme et de diplôme de niveau avancé connaissent une plus grande baisse de satisfaction que les diplômés des autres programmes, alors que les détenteurs de certificat connaissent la plus faible baisse de satisfaction. Les détenteurs de certificat ont connu une grande baisse de satisfaction après la récession, mais ont connu une forte hausse depuis.

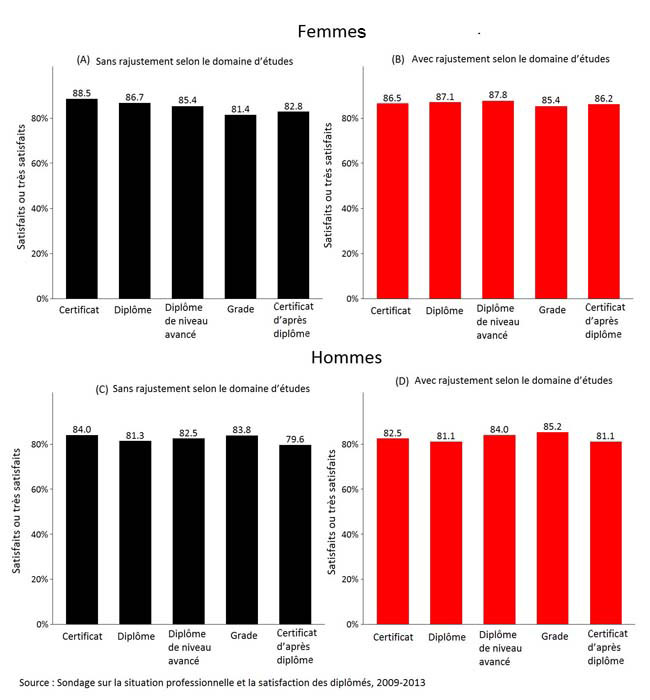

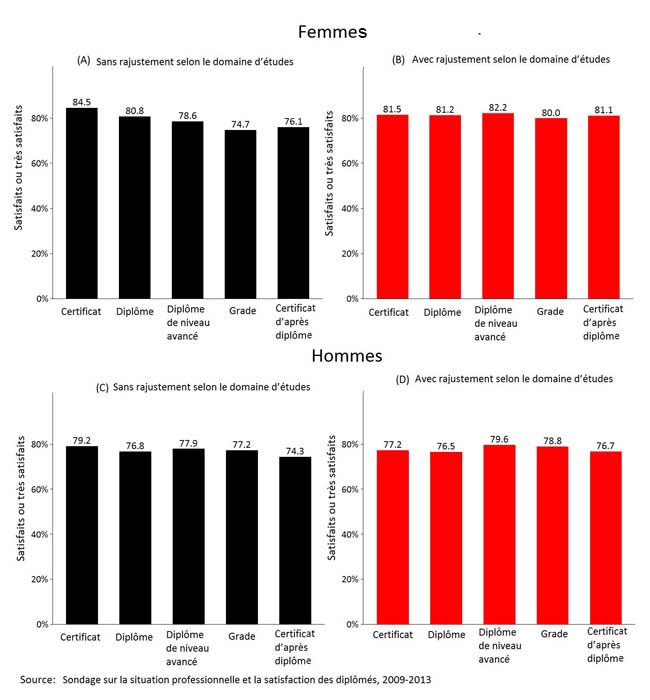

Nous examinons ensuite la période de 2009 à 2013 pour souligner les récentes différences entre les attestations d'études. La figure 20 présente le pourcentage de diplômés pourvus d'un emploi pour chaque attestation qui se disent très satisfaits de leur préparation collégiale. Le panneau A illustre le pourcentage de diplômées pour chaque attestation qui se disent satisfaites ou très satisfaites (le panneau C présente la même information, mais pour les hommes). Dans ce modèle, nous tenons compte des différences de région et d'âge en rajustant les distributions par région et par âge pour chaque attestation en fonction de la distribution globale de toutes les attestations pendant cette période. Au panneau B (panneau D pour les hommes), nous ajoutons la situation hypothétique selon laquelle la distribution par domaine d'études pour chaque attestation correspond à la distribution globale par domaine d'études pour toutes les diplômées.

Le fait de tenir compte du domaine d'études élimine la tendance observée entre l'attestation et la satisfaction parmi les diplômées, sans modifier outre mesure la tendance observée chez les hommes diplômés. Lorsque l'on tient compte du domaine d'études, on remarque que les détentrices d'une attestation avancée n'affichent plus une faible satisfaction, ce qui laisse croire que les domaines d'études visés par les étudiantes liés à des attestations de niveau avancé contribuent grandement à des niveaux de satisfaction plus faibles. Entre-temps, les diplômés de sexe masculin ayant obtenu un certificat, un diplôme de niveau avancé ou un grade demeurent plus satisfaits que les détenteurs de diplôme ou de certificat d'après diplôme.

Malgré la baisse de satisfaction observée chez les détentrices d'une attestation plus avancée, les femmes connaissent des taux de satisfaction plus élevés que les hommes dans toutes les attestations, sauf les grades.

Figure 19 : Pourcentage de diplômés collégiaux satisfaits ou très satisfaits de leur préparation au travail, SSPSD 1999 à 2013

Figure 20 : Pourcentage (rajusté par régression) de diplômés collégiaux satisfaits ou très satisfaits de leur préparation au travail, six mois après l'obtention de l'attestation d'études, SSPSD 2009 à 2013 (données totalisées)

Indicateur 8 : Atteinte des objectifs d'après attestation

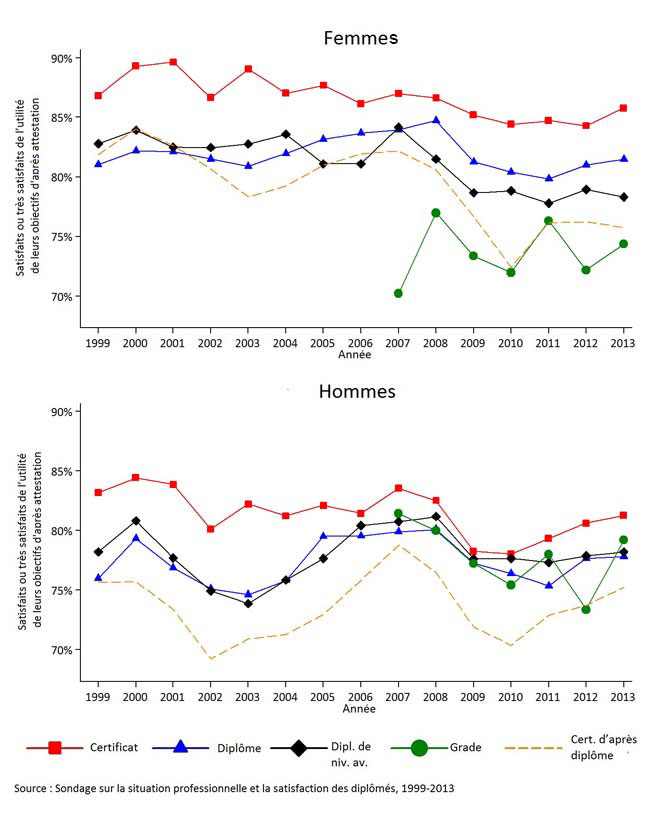

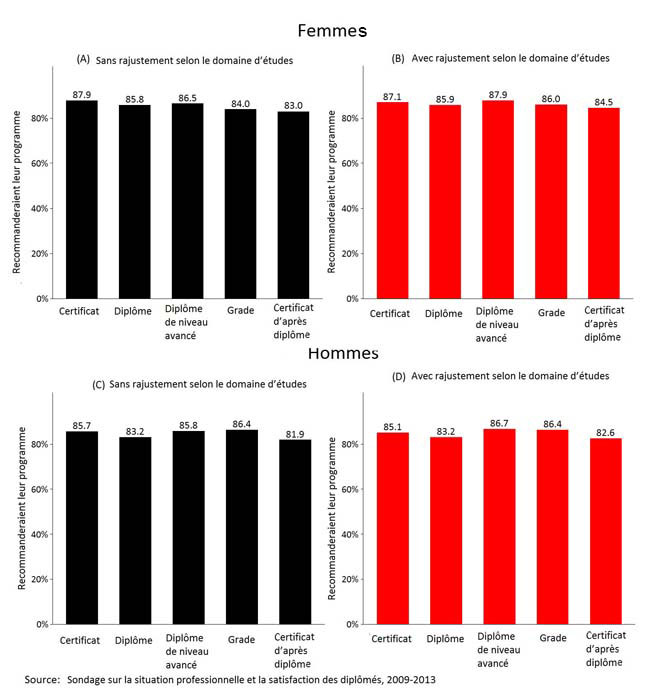

Chez les femmes, la satisfaction concernant l'utilité du programme dans l'atteinte de leurs objectifs d'après attestation est plus faible pour les diplômées de programmes plus avancés.

La figure 21 présente les tendances liées au pourcentage d'étudiants qui sont « Satisfaits » ou « Très satisfaits » de l'utilité de leurs études collégiales dans l'atteinte de leurs objectifs d'après attestation. Cette mesure de la satisfaction peut être vue comme plus inclusive, car on l'applique à tous les diplômés et qu'elle reconnaît que certains diplômés ont des objectifs autres que d'entrer directement sur le marché du travail, comme de suivre une formation complémentaire.

De façon générale, les détenteurs de certificat affichent un niveau de satisfaction plus élevé que les détenteurs d'une autre attestation. Chez les diplômées, les niveaux de satisfaction liés à l'utilité du programme dans l'atteinte de leurs objectifs d'après attestation sont similaires aux niveaux de satisfaction liés à la préparation au travail, c'est-à-dire que les détentrices d'une attestation plus avancée se disent moins satisfaites. Chez les hommes, la satisfaction est plus élevée pour les détenteurs de certificat, suivis par les détenteurs de diplôme, de diplôme de niveau avancé et de grade qui affichent des niveaux de satisfaction presque égaux, et par les détenteurs de certificat d'après diplôme qui affichent des niveaux de satisfaction beaucoup plus faibles. La plupart des détenteurs d'attestation se sont dits moins satisfaits pendant la récession de 2009 et immédiatement après.

Nous examinons ensuite la période de 2009 à 2013 pour souligner les récentes différences entre les attestations d'études. La figure 22 ci-dessous présente les pourcentages, rajustés par régression, des diplômés qui se disent satisfaits ou très satisfaits de l'utilité de leur programme. Le panneau A de la figure 22 illustre le pourcentage de diplômées satisfaites ou très satisfaites pour chaque attestation (le panneau C présente la même information, mais pour les hommes). Dans ce modèle, nous tenons compte des différences de région et d'âge en rajustant les distributions par région et par âge pour chaque attestation en fonction de la distribution globale de toutes les attestations pendant cette période. Au panneau B (panneau D pour les hommes), nous ajoutons la situation hypothétique selon laquelle la distribution par domaine d'études pour chaque attestation correspond à la distribution globale par domaine d'études pour toutes les diplômées.

Le rajustement selon le domaine d'études égalise à peu près les niveaux de satisfaction des diplômées : il augmente en effet le niveau des détentrices d'une attestation plus élevée et diminue celui des détentrices de certificat. Ces résultats suggèrent que les faibles niveaux de satisfaction chez les diplômées liés aux attestations de niveau avancé peuvent être associés au domaine d'études visé. Le rajustement selon le domaine d'études a peu d'effets sur les niveaux de satisfaction parmi les attestations d'études chez les hommes.

Figure 21 : Pourcentage de diplômés collégiaux très satisfaits de leur capacité à atteindre leurs objectifs, SSPSD 1999 à 2013

Figure 22 : Pourcentage (rajusté par régression) de diplômés collégiaux très satisfaits de leur capacité à atteindre leurs objectifs, SSPSD 2009 à 2013 (données totalisées)

Indicateur 9 : Recommandation du programme

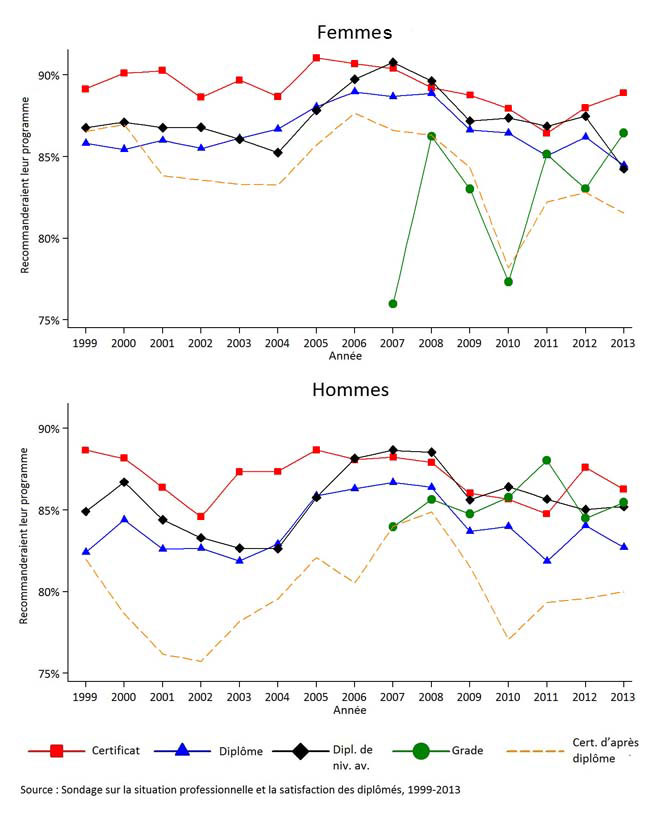

Les détenteurs de certificat et de diplôme de niveau avancé étaient plus susceptibles de recommander leur programme.

La figure 23 présente les tendances du pourcentage de diplômés qui recommanderaient leur programme. À part quelques exceptions, plus de 80 % des diplômés de toutes les années et de tous les programmes recommanderaient leur programme. Pour les hommes comme pour les femmes, les détenteurs de certificat sont plus susceptibles de recommander leur programme au fil du temps, alors que les détenteurs de certificat d'après diplôme sont généralement moins susceptibles de recommander le leur. Le pourcentage de détenteurs de diplôme, de diplôme de niveau avancé et de grade qui recommanderaient leur programme se situe grosso modo entre celui des détenteurs de certificat et des détenteurs de certificat d'après diplôme.

Nous examinons ensuite la période de 2009 à 2013 pour souligner les récentes différences entre les attestations d'études. Le panneau A de la figure 24 présente le pourcentage de diplômées qui recommanderaient leur programme, par attestation. Dans ce modèle, nous tenons compte des différences de région et d'âge en rajustant les distributions par région et par âge pour chaque attestation en fonction de la distribution globale de toutes les attestations pendant cette période. Le panneau A montre une tendance chez les femmes qui correspond en gros aux tendances générales décrites ci-dessus.

Le panneau B présente les taux de recommandation des diplômées, selon la situation hypothétique voulant que la distribution par domaine d'études de chaque attestation représente la distribution globale par domaine d'études pour toutes les diplômées collégiales. Chez les femmes, le rajustement en fonction du domaine d'études n'a que peu d'effet. Il augmente légèrement la probabilité que les détentrices de la plupart des attestations recommandent leur programme. Les détentrices d'un certificat constituent une exception, le rajustement en fonction du domaine d'études faisant légèrement baisser la probabilité qu'elles recommandent leur programme.

Le panneau C présente les taux de recommandation pour les hommes. Chez les hommes, en tenant compte des différences entre les régions et l'âge et en mettant l'accent sur la période la plus récente, les détenteurs de grade sont les plus susceptibles de recommander leur programme. Le rajustement en fonction du domaine d'études (panneau D) augmente légèrement le pourcentage d'hommes détenant un diplôme de niveau avancé qui recommanderaient leur programme, les mettant sur un pied d'égalité avec les détenteurs de grade.

Figure 23 : Pourcentage des diplômés collégiaux qui recommanderaient un programme, SSPSD 1999 à 2013

Figure 24 : Pourcentage des diplômés collégiaux qui recommanderaient leur programme, SSPSD 2009 à 2013 (données totalisées)

Résumé des résultats

|

Sexe |

Certificat |

Diplôme |

Diplôme de niveau avancé |

Grade |

Certificat d'après diplôme |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1. Taux d'obtention d'attestation d'études11 | Tous |

70,9 % |

62,6 % |

59,3 % |

69,5 % |

85,8 % |

| 2. Revenu annuel | Femmes |

23 245 $ |

26 257 $ |

28 380 $ |

28 617 $ |

33 689 $ |

Hommes |

28 858 $ |

29 580 $ |

34 495 $ |

34 256 $ |

34 686 $ |

|

| 3. Taux d'activité | Femmes |

71,6 % |

80,7 % |

80,7 % |

85,7 % |

87,2 % |

Hommes |

71,6 % |

79,7 % |

82,7 % |

90,7 % |

84,3 % |

|

| 4. Taux de chômage | Femmes |

14,4 % |

16,2 % |

15,9 % |

15,3 % |

15,3 % |

Hommes |

17,0 % |

18,7 % |

16,4 % |

15,3 % |

21,5 % |

|

| 5. Retour aux études | Femmes |

27,7 % |

19,3 % |

20,7 % |

14,5 % |

13,2 % |

Hommes |

29,0 % |

20,6 % |

18,3 % |

9,9 % |

15,8 % |

|

| 6. Ont un emploi lié au programme collégial | Femmes |

62,0 % |

60,4 % |

54,7 % |

53,2 % |

53,3 % |

Hommes |

48,4 % |

46,2 % |

56,2 % |

65,0 % |

50,7 % |

|

| 7. Satisfaits de la préparation collégiale à leur travail (% de personnes satisfaites ou très satisfaites) | Femmes |

89,8 % |

87,0 % |

84,4 % |

84,4 % |

84,4 % |

Hommes |

84,1 % |

82,2 % |

83,2 % |

84,8 % |

81,7 % |

|

| 8. Satisfaits de l'utilité de leurs études collégiales dans l'atteinte de leurs objectifs d'après attestation (% de personnes satisfaites ou très satisfaites) | Femmes |

85,8 % |

81,5 % |

78,3 % |

74,4 % |

75,8 % |

Hommes |

81,3 % |

77,8 % |

78,2 % |

79,2 % |

75,2 % |

|

| 9. Recommanderaient le programme | Femmes |

88,9 % |

84,5 % |

84,2 % |

86,4 % |

81,5 % |

Hommes |

86,3 % |

82,7 % |

85,2 % |

85,5 % |

80,0 % |

8 Les taux d'obtention d'attestation d'études sont recueillis par le collège à la fin de la période d'achèvement pour tous les collèges. Ils sont ensuite communiqués au ministère un an plus tard (année de rapport).

9 Depuis le 1er janvier 2005, les personnes qui souhaitent s'inscrire à l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario doivent avoir obtenu un baccalauréat en soins infirmiers.)

10 Bien que les données sur les tendances examinées couvrent généralement les années 1999 à 2013, l'analyse de régression porte seulement sur les données de 2009 à 2013. La principale raison en est la suivante : le taux d'inscription aux programmes menant à un grade collégial était trop faible avant 2009 pour être modélisé de façon précise. Ainsi, seules les données à partir de 2009 peuvent être utilisées pour comparer les résultats de programmes menant à un grade aux résultats des autres attestations d'études. Veuillez noter que la récession de 2009 a causé une importante discontinuité des tendances du marché du travail. Faire débuter l'analyse de régression en 2009 a éliminé cette discontinuité, mais il est important de savoir que les résultats sur le marché du travail sont susceptibles de s'améliorer naturellement pendant cette période, puisque la conjoncture économique s'améliore globalement.

11 Les taux d'obtention d'attestation d'études ont été mesurés en 2012. Les autres indicateurs datent du SSPSD 2013 et ont été mesurés six mois après l'obtention de l'attestation d'études.