Chapitre 1 – Mieux comprendre les résultats des étudiants

Section III – Harmonisation avec les besoins des étudiants : Analyse des secteurs collégial et universitaire

Introduction

Dans cette section, nous nous proposons d’examiner la combinaison d’attestations d’études dans son ensemble pour évaluer la mesure dans laquelle elle produit des résultats positifs pour les diplômés. Notre analyse se fonde essentiellement sur les données du SSPSD, de l’EDUO et de l’ENM, de même que sur de récentes études.

L’analyse des données nécessite la prise en considération du domaine d’études tant pour les diplômés collégiaux que les diplômés universitaires. Toutefois, puisque les méthodes de classification des programmes du SSPSD et de l’EDUO sont différentes, la schématisation manuelle des programmes collégiaux et des programmes universitaires d’un même domaine s’impose. Pour faciliter la tâche, nous avons adopté une approche par études de cas comprenant le recensement des programmes et l’évaluation des résultats des diplômés dans deux domaines, soit la gestion et le génie.

Méthode d’analyse

La gestion et le génie ont été choisis pour l’analyse, car les secteurs collégial et universitaire offrent tous les deux une vaste gamme de programmes et d’attestations dans ces domaines.

Notre analyse s’est intéressée à quatre indicateurs, décrits au tableau 12. À des fins de comparaison, nous avons seulement étudié les résultats six mois après l’obtention de l’attestation d’études, puisque ces données sont disponibles autant pour les diplômés collégiaux qu’universitaires. En outre, nous avons uniquement tenu compte des résultats mesurés à la fois pour les diplômés collégiaux et les diplômés universitaires. L’indicateur sur la parenté entre l’emploi et les études a été laissé de côté ici, puisque les questions visant les secteurs collégial et universitaire variaient considérablement. Consultez la section ci-après pour les limites et d’autres notes techniques relatives aux données.

Il convient de mentionner qu’afin d’établir une variable sur la situation au regard de l’activité qui soit uniforme, nous avons classé tous les participants du SSPSD et de l’EDUO inscrits aux études à temps plein comme ne faisant pas partie de la population active, y compris les diplômés universitaires qui ont déclaré occuper un emploi. Le taux d’emploi de cette cohorte sera donc inférieur aux prévisions.

Limites et autres notes techniques

Comparaison des données du SSPSD et de l’EDUO : L’un des objectifs de cette analyse était d’examiner la mesure dans laquelle les différences entre les résultats associés à chaque attestation correspondent à ce à quoi on pourrait logiquement s’attendre compte tenu des divergences d’investissement de temps et d’argent et des résultats d’apprentissage attendus. Toutefois, toute comparaison entre les attestations collégiales et les attestations universitaires établie à cette fin doit être interprétée avec prudence, puisque le SSPSD et l’EDUO mesurent les activités du marché du travail de façon différente. De plus, soulignons que les définitions que font le SSPSD et l’EDUO de l’activité ne cadrent pas avec celle de Statistique Canada. La principale différence tient au fait que dans le SSPSD, si un diplômé affirme être inscrit aux études à temps plein six mois après l’obtention de l’attestation, toutes les autres questions portant sur le marché du travail sont sautées. Autrement dit, ces diplômés sont considérés comme ne faisant pas partie de la population active, même s’il est fort possible que bon nombre d’entre eux occupent un emploi ou soient à la recherche d’un emploi à temps partiel1. En revanche, la situation d’emploi de tous les diplômés est étudiée dans le cadre de l’EDUO, mais on ne demande pas aux chercheurs d’emploi s’ils cherchent un emploi à temps partiel ou à temps plein. Nous devons disposer de cette donnée pour classifier l’activité des étudiants à temps plein sans emploi de la même façon que Statistique Canada.

Définition d’une variable uniforme sur la situation au regard de l’activité : Afin d’établir une variable qui soit uniforme, nous avons classé tous les participants du SSPSD et de l’EDUO inscrits aux études à temps plein comme ne faisant pas partie de la population active, y compris les diplômés universitaires qui ont déclaré occuper un emploi. Le plus grand inconvénient de cette méthode est qu’on demande aux diplômés s’ils sont inscrits à temps plein ou à temps partiel seulement depuis l’EDUO de 2011. Auparavant, on leur demandait seulement s’ils étaient aux études, sans faire la distinction. Nous limitons donc notre analyse dans ce chapitre comparatif à l’EDUO de 2013, c’est-à-dire aux diplômés de 2011. Soulignons que l’échantillon étudié pour la question du revenu est aussi concerné et que nous comparons seulement le revenu des diplômés faisant partie de la population active, selon la définition qui en est donnée ici. Sont donc exclus de notre analyse du revenu les diplômés universitaires qui étudient à temps plein, même s’ils déclarent des revenus. Le revenu moyen s’en trouvera augmenté, mais cette exclusion est nécessaire pour pouvoir comparer le revenu des diplômés collégiaux et universitaires.

Période visée par l’analyse : L’échantillon est limité aux diplômés universitaires qui ont obtenu leur attestation en 2011, mais il comprend les diplômés collégiaux de 2009 à 2013 pour accroître la taille de l’échantillon de diplômés de programmes menant à un grade collégial, qui sont peu nombreux, surtout en génie.

Taille de l’échantillon : Le SSPSD et l’EDUO sont des recensements, ce qui nous permet de connaître le nombre de diplômés de chaque type, même s’ils n’ont pas répondu aux enquêtes. Pour avoir une idée du nombre relatif de diplômés de chaque attestation, nous avons limité le dénombrement aux diplômés collégiaux et universitaires d’une seule année, soit 2011. Le tableau 13 présente les résultats. Il en ressort le faible nombre de détenteurs de grade collégial, en particulier chez les femmes dans les programmes de génie. Notre échantillon, même s’il n’est composé que de répondants, est plus volumineux que ne le laisse croire le tableau 13, puisque la période visée par l’analyse s’étend sur cinq ans. Toutefois, comme elles sont toujours peu nombreuses, les diplômées collégiales des programmes de génie menant à un certificat ou à un grade ont été exclues des résultats.

| Indicateur | Mesure | Source des données | Moment de la collecte |

|---|---|---|---|

| 1. Revenu | Revenu annuel total avant retenue d’impôt et transferts parmi les diplômés pourvus d’un emploi. En valeur constante suivant l’indice des prix à la consommation de l’Ontario. |

EDUO – Revenu brut déclaré au moment du sondage |

2 ans après l’obtention de l’attestation, les répondants devant indiquer le revenu qu’ils gagnaient six mois après les études |

| SSPSD – Revenu brut déclaré au moment du sondage |

Six mois après l’obtention de l’attestation d’études | ||

| ENM – Revenu d’emploi annuel déclaré par le répondant en 2010 |

2011 | ||

| 2. Chômage | Pourcentage de diplômés sans emploi au sein de la population active. |

EDUO – Situation professionnelle déclarée au moment du sondage |

2 ans après l’obtention de l’attestation, les répondants devant indiquer leur situation professionnelle six mois après les études |

| SSPSD – Situation professionnelle déclarée au moment du sondage |

Six mois après l’obtention de l’attestation d’études | ||

| ENM – Situation professionnelle déclarée (1er au 7 mai 2011) | 2011 | ||

| 3. Taux d’activité |

Parmi tous les diplômés, pourcentage de ceux qui travaillent ou qui recherchent un emploi |

EDUO – Déclaration d’emploi ou de recherche d’emploi au moment du sondage |

2 ans après l’obtention de l’attestation, les répondants devant indiquer leur situation au regard de l’activité six mois après les études |

| SSPSD – Déclaration d’emploi ou de recherche d’emploi au moment du sondage |

Six mois après l’obtention de l’attestation d’études | ||

| 4. Retour aux études |

Pourcentage des diplômés qui sont retournés aux études six mois après l’obtention de l’attestation d’études |

EDUO – Déclaration d’inscription à des études postsecondaires au moment du sondage |

2 ans après l’obtention de l’attestation, les répondants devant indiquer, le cas échéant, la fréquentation d’un établissement d’enseignement six mois après les études |

| SSPSD – Déclaration d’inscription à des études postsecondaires au moment du sondage |

Six mois après l’obtention de l’attestation d’études |

REMARQUE : À des fins de comparaison, nous avons seulement étudié les résultats six mois après l’obtention de l’attestation d’études, puisque ces données sont disponibles autant pour les diplômés collégiaux qu’universitaires.

| Gestion | Génie | ||||||||

| Attestation d'études | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Certificat | 1 100 | (7,3 %) | 273 | (2,0 %) | 13 | (0,8 %) | 34 | (0,4 %) | |

| Diplôme | 4 688 | (31,0 %) | 3 590 | (26,6 %) | 245 | (16,0 %) | 2 250 | (24,9 %) | |

| Diplôme de niveau avancé | 2 192 | (14,5 %) | 2 218 | (16,4 %) | 345 | (22,5 %) | 2 287 | (25,3 %) | |

| Grade | 121 | (0,8 %) | 146 | (1,1 %) | 0 | (0,0 %) | 21 | (0,2 %) | |

| Certificat d’après diplôme | 2 133 | (14,1 %) | 1,722 | (12,8 %) | 99 | (6,4 %) | 279 | (3,1 %) | |

| Grade universitaire | 4 901 | (32,4 %) | 5 548 | (41,1 %) | 834 | (54,3 %) | 4 174 | (46,1 %) | |

Cas 1 : Programmes de gestion

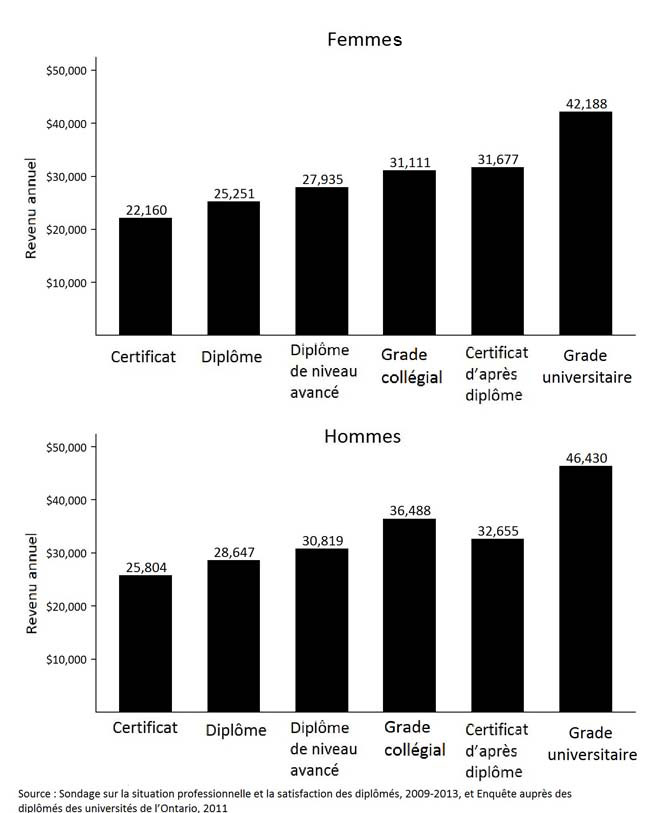

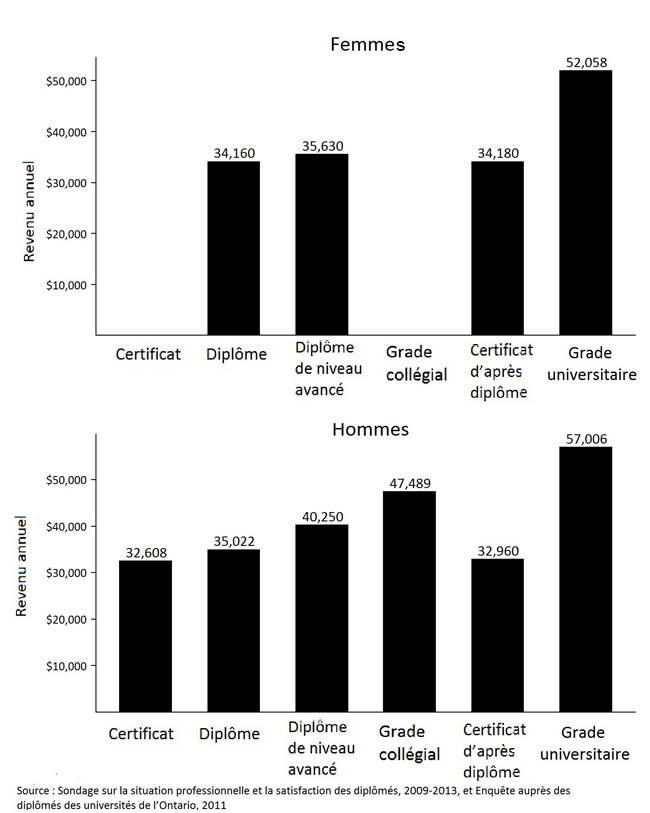

La figure 41 présente le revenu des diplômés collégiaux et universitaires en gestion par attestation d’études et par sexe six mois après l’obtention de l’attestation, suivant les données du SSPSD et de l’EDUO. Comme il a été constaté auparavant, un revenu élevé est, en règle générale, associé à une attestation d’études collégiales de niveau supérieur. Toutefois, les diplômés universitaires perçoivent un revenu beaucoup plus élevé que les diplômés collégiaux. En effet, les diplômées universitaires gagnent 11 077 $ de plus que les détentrices d’une attestation collégiale les mieux rémunérées. Chez les hommes, cet écart est de 9 942 $. On remarque également que l’écart de revenu entre les diplômées universitaires et les diplômées collégiales est supérieur à celui observé entre leurs homologues de sexe masculin en termes absolus (dollars) et relatifs (pourcentage).

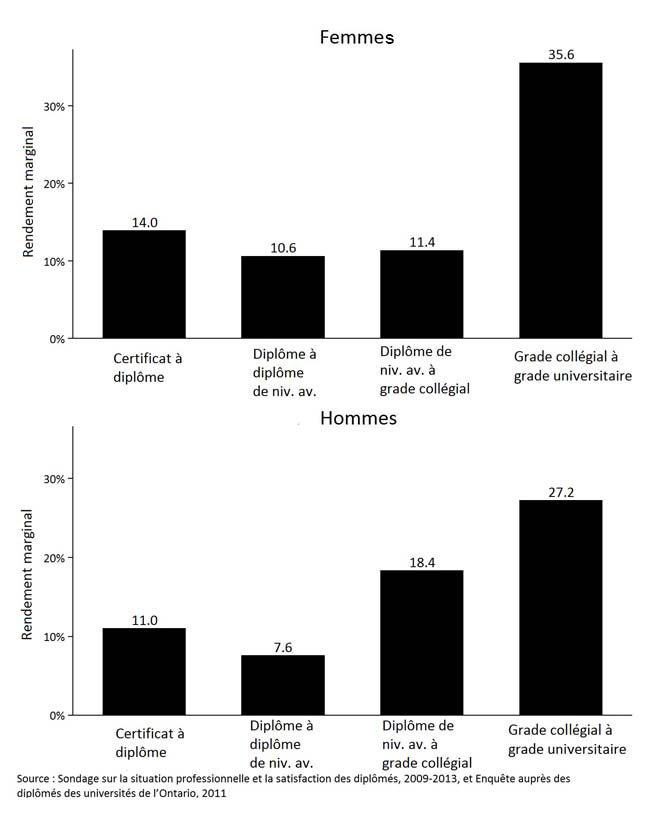

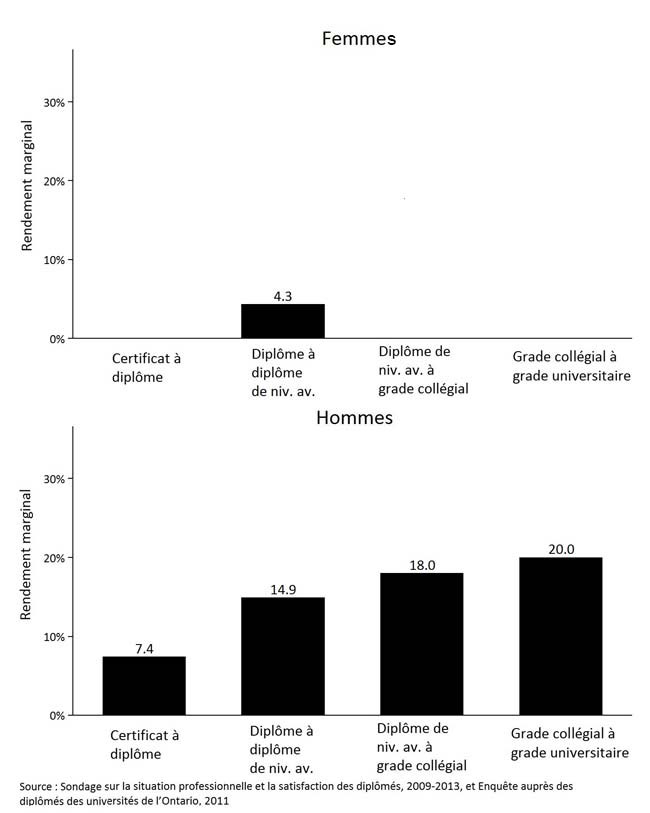

Fondée sur les mêmes données, la figure 42 présente le rendement marginal de l’obtention de chaque attestation. Les résultats sont analogues aux constatations ci-dessus : bien que chaque attestation subséquente soit associée à un revenu supérieur, l’écart le plus important est observé entre les grades collégiaux et universitaires, et cet écart est encore plus marqué chez les femmes que chez les hommes.

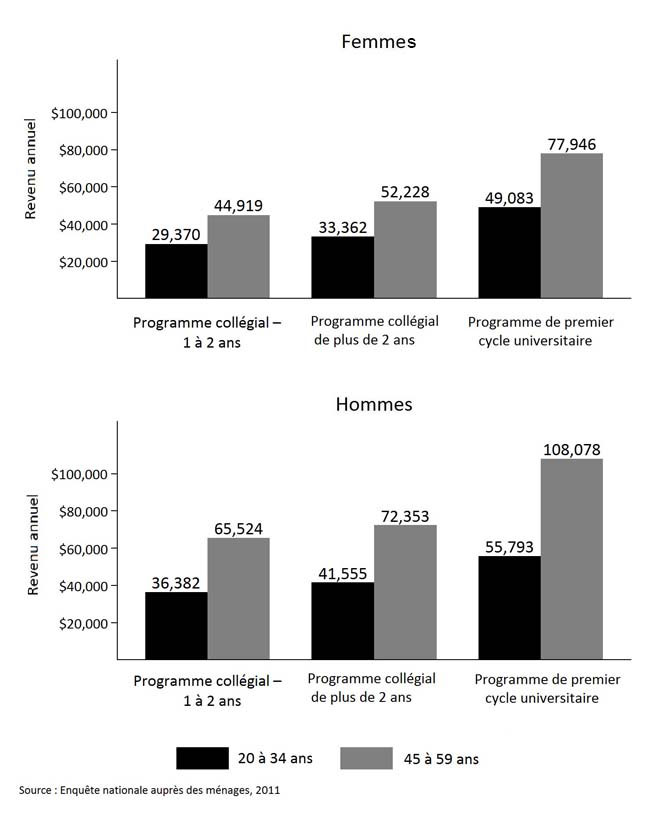

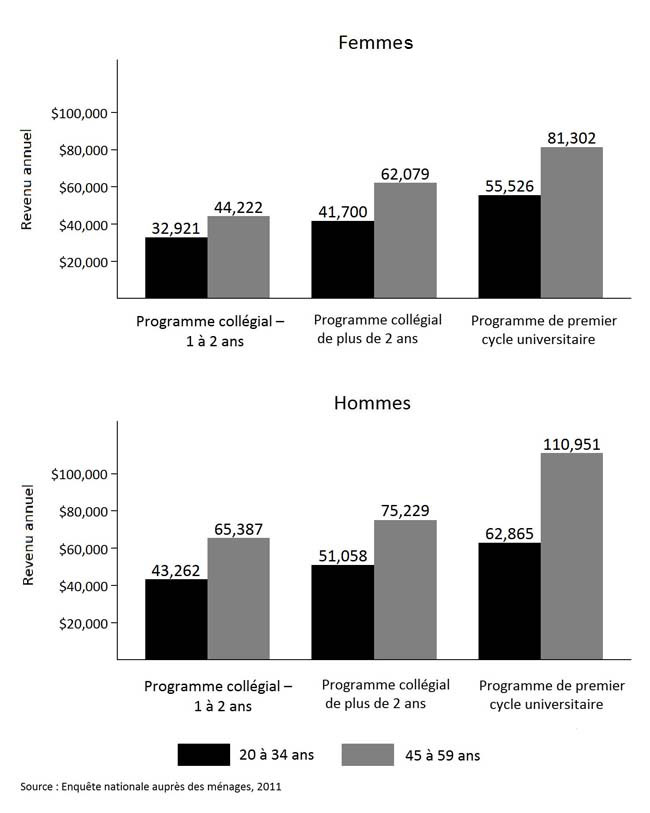

La figure 43 présente les données de l’ENM sur le revenu des diplômés de deux catégories de programmes collégiaux de gestion (programmes d’un ou de deux ans et programmes de plus de deux ans) et des diplômés universitaires en gestion de 20 à 34 ans et de 45 à 59 ans. Là encore, tous sexes et âges confondus, les revenus élevés sont associés aux longs programmes collégiaux, et le revenu des diplômés universitaires est beaucoup plus important que celui des diplômés collégiaux. En outre, l’écart entre le revenu des diplômés collégiaux et celui des diplômés universitaires de sexe masculin s’accentue avec l’âge. Chez les hommes de 20 à 34 ans, les diplômés universitaires gagnent 26,4 % de plus que les diplômés des programmes collégiaux de plus de deux ans, alors que chez les hommes de 45 à 59 ans, cette proportion atteint 49,4 %. La figure 43 montre également que, chez les femmes, l’écart relatif entre le revenu des diplômées collégiales et celui des diplômées universitaires de 20 à 34 ans est plus important que chez les hommes. En effet, le revenu des diplômées universitaires de ce groupe d’âge est 47,1 % plus élevé que celui de leurs homologues des programmes collégiaux. Cependant, l’écart ne se creuse pas autant avec l’âge que chez les hommes, les diplômées universitaires de 45 à 59 ans gagnant 49,2 % de plus que leurs homologues des programmes collégiaux.

Figure 41: Revenu annuel moyen des diplômés collégiaux et universitaires en gestion six mois après l’obtention de l’attestation d’études, selon le sexe et l’attestation, SSPSD 2009 à 2013 (données totalisées) et EDUO 2011

Figure 42: Rendement marginal des diplômés en gestion six mois après l’obtention de l’attestation d’études, selon le sexe, SSPSD 2007 à 2013 (données totalisées) et EDUO 2011

Figure 43: Revenu annuel moyen des diplômés collégiaux et universitaires en gestion par durée de programme, groupe d’âge et sexe, ENM 2011

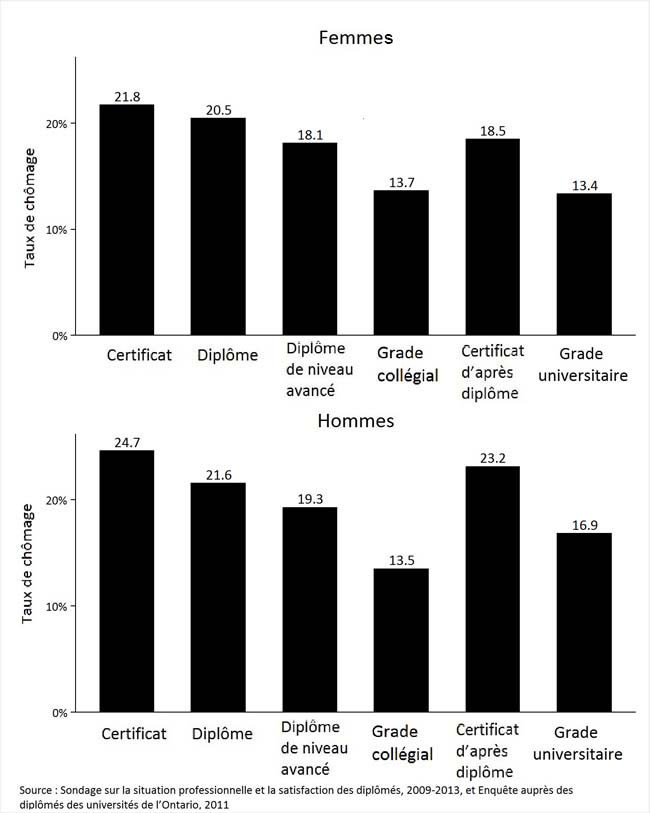

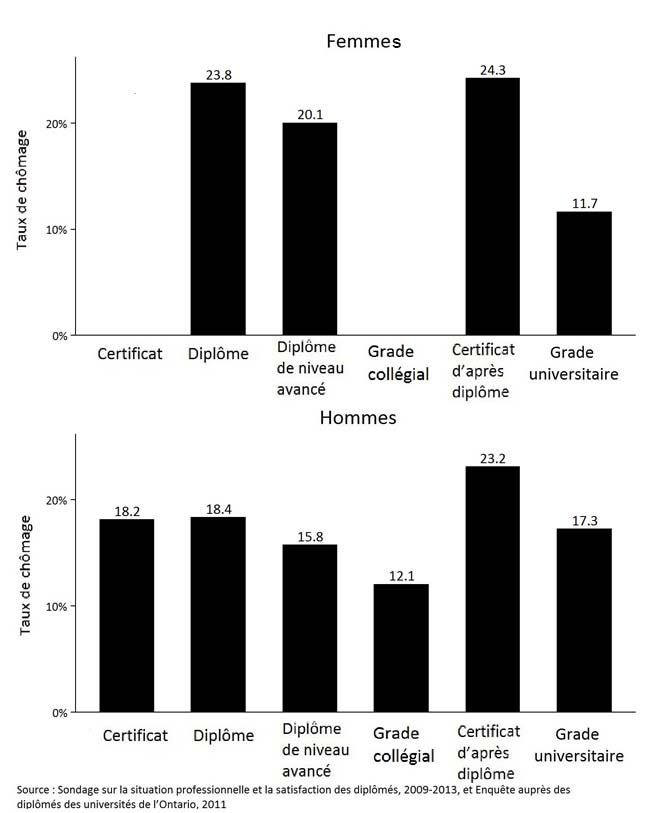

La figure 44 présente les taux de chômage des diplômés collégiaux et universitaires en gestion par attestation d’études et par sexe six mois après l’obtention de l’attestation, suivant les données du SSPSD et de l’EDUO. Chez les femmes, le taux de chômage est semblable chez les détentrices d’un grade collégial et les diplômées universitaires, et celles qui détiennent une attestation d’études collégiales plus courte affichent un taux plus élevé. Du côté des hommes, les détenteurs d’un grade collégial présentent le taux de chômage le plus faible, suivis des diplômés universitaires, puis de ceux qui détiennent une attestation d’études collégiales plus courte.

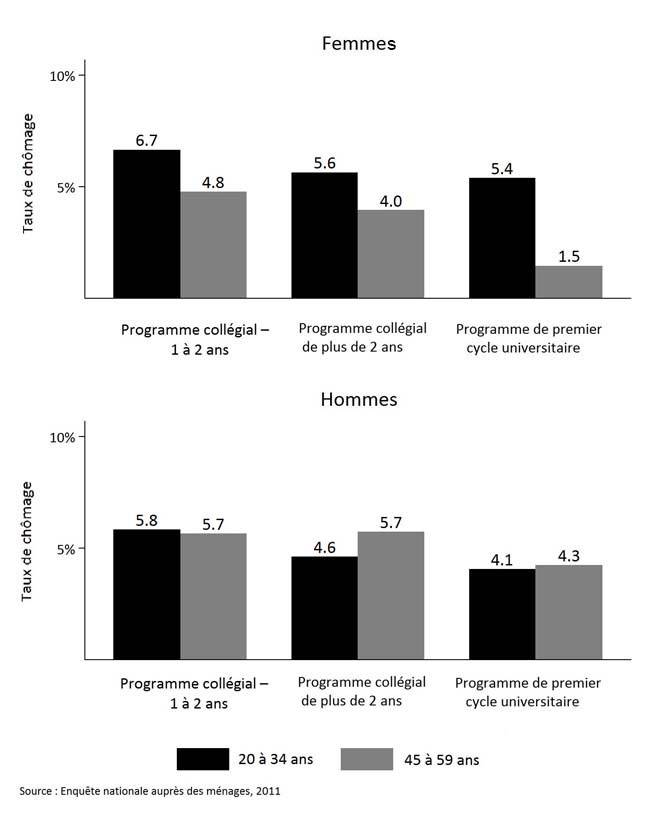

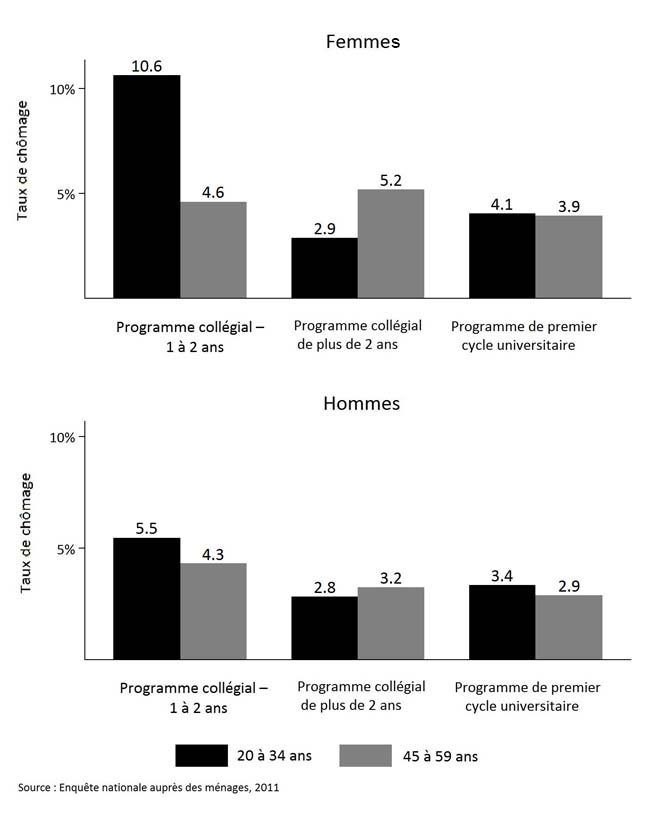

La figure 45 présente les données de l’ENM sur le taux de chômage des diplômés de deux catégories de programmes collégiaux de gestion et celui des diplômés universitaires en gestion de 20 à 34 ans et de 45 à 59 ans. Ce taux est généralement similaire chez les diplômés universitaires et les diplômés de programmes collégiaux de plus de deux ans de 20 à 34 ans, pour les hommes comme pour les femmes. Toutefois, le taux de chômage des diplômés universitaires de 45 à 59 ans est beaucoup plus faible que celui des diplômés collégiaux du même groupe d’âge, surtout chez les femmes.

Précisons que les données sur le taux de chômage tirées du SSPSD et de l’EDUO doivent être interprétées avec prudence, puisque ces enquêtes emploient des définitions différentes de l’activité, toutes deux incompatibles avec celle de Statistique Canada (voir la section « Limites et autres notes techniques »).

Figure 44: Taux de chômage des diplômés collégiaux et universitaires en gestion six mois après l’obtention de l’attestation d’études, par type d’attestation et sexe, SSPSD 2009 à 2013 (données totalisées) et EDUO 2011

Figure 45: Taux de chômage des diplômés collégiaux et universitaires en gestion selon la durée de programme, le groupe d’âge et le sexe, ENM 2011

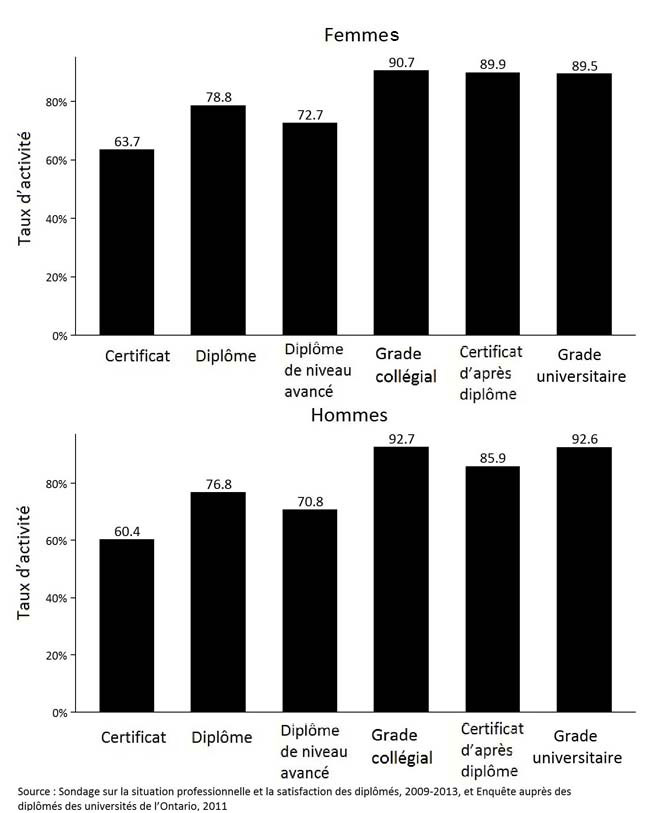

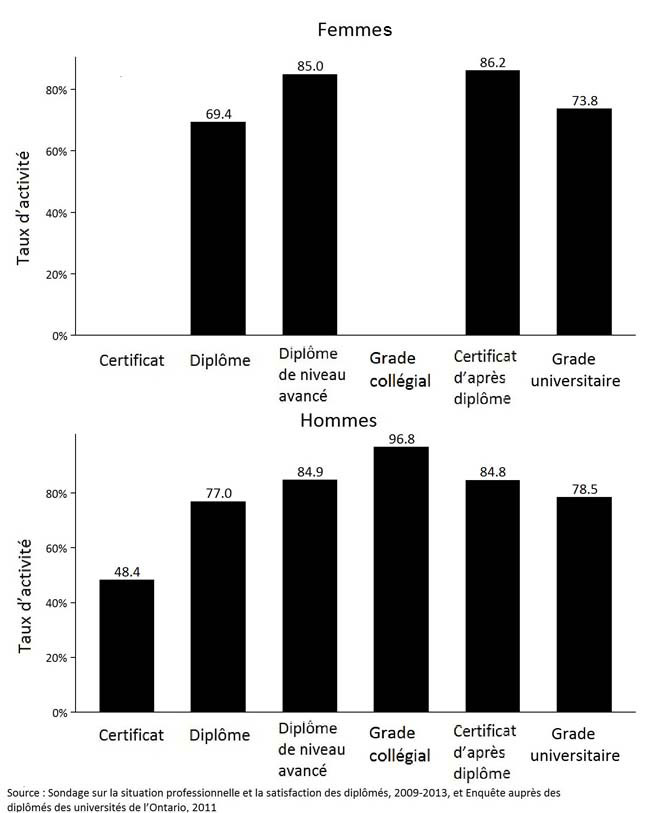

La figure 46 présente le taux d’activité des diplômés en gestion six mois après l’obtention de l’attestation d’études par attestation et par sexe, suivant les données du SSPSD et de l’EDUO. Chez les hommes comme chez les femmes, le taux d’activité des détenteurs d’un grade collégial est sensiblement identique à celui des diplômés universitaires, et ceux qui détiennent une attestation d’études collégiales plus courte affichent un taux moins élevé. Le taux d’activité des détentrices de certificat d’après diplôme est semblable à celui des détentrices d’un grade collégial et des diplômées universitaires, tandis que chez leurs homologues de sexe masculin, ce taux est relativement plus bas.

Figure 46: Taux d’activité des diplômés collégiaux et universitaires en gestion six mois après l’obtention de l’attestation d’études selon le type d’attestation d’études et le sexe, SSPSD 2009 à 2013 (données totalisées) et EDUO 2011

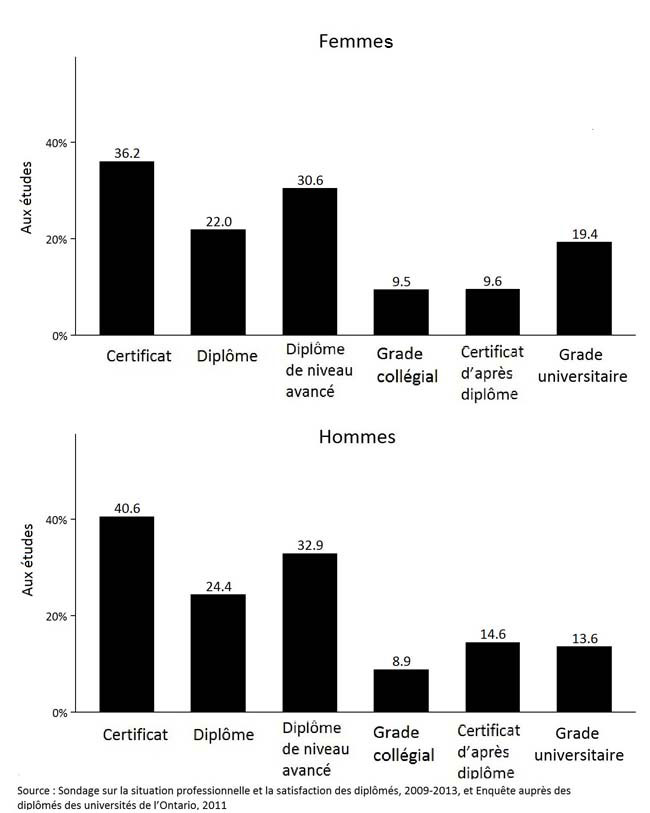

Indicateur 4 : Retour aux études

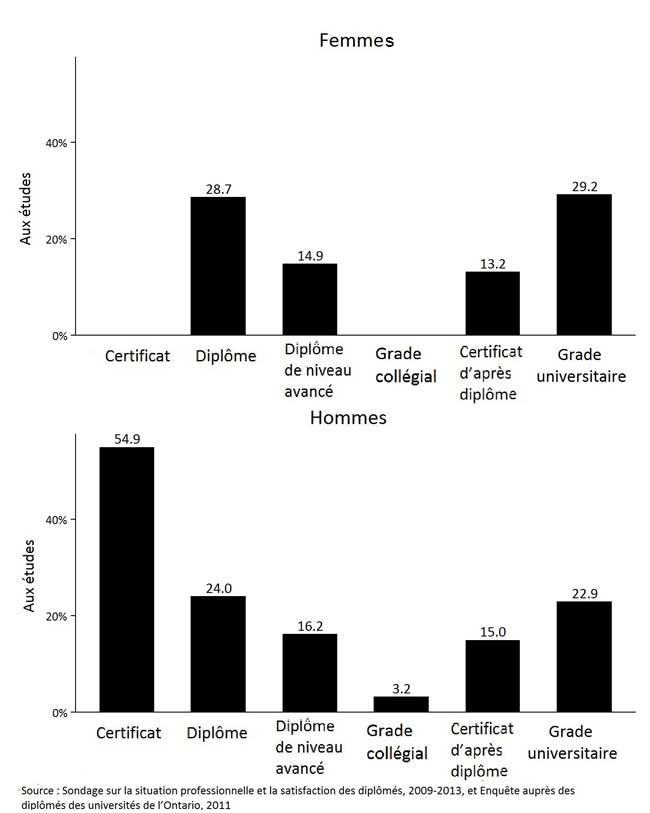

La figure 47 présente le taux de retour aux études des diplômés en gestion six mois après l’obtention de l’attestation d’études par attestation et par sexe, suivant les données du SSPSD et de l’EDUO. Autant chez les femmes que chez les hommes, les diplômés qui sont le plus susceptibles d’effectuer un retour aux études sont ceux des programmes de certificat, suivis de ceux des programmes menant à un diplôme de niveau avancé ou à un diplôme, tandis que les détenteurs d’un grade collégial sont ceux qui sont le moins susceptibles de retourner aux études. De même, les diplômés universitaires sont plus susceptibles de retourner aux études que les détenteurs d’un grade collégial, mais moins que les détenteurs de diplôme. Toutefois, les femmes qui détiennent un certificat d’après diplôme sont beaucoup moins susceptibles de retourner aux études que les diplômées universitaires, tandis que chez les hommes, cet écart est beaucoup moins marqué.

Figure 47: Pourcentage de diplômés collégiaux et universitaires en gestion qui sont retournés aux études dans les six mois suivant l’obtention de l’attestation d’études, selon le type d’attestation et le sexe, SSPSD 2009 à 2013 (données totalisées) et EDUO 2011

Cas 2 : Programmes de génie

La figure 48 présente le revenu des diplômés en génie six mois après l’obtention de l’attestation d’études par attestation et par sexe, suivant les données du SSPSD et de l’EDUO. Les diplômées ayant obtenu un certificat ou un grade collégial ont été exclues en raison de la très faible taille de l’échantillon.

Les hommes diplômés de l’université gagnent 9 517 $ de plus que les détenteurs d’un grade collégial. Les données sur les détentrices d’un grade collégial en génie n’étant pas disponibles, soulignons le revenu des détentrices d’un diplôme de niveau avancé, qui gagnent 16 428 $ de moins que les diplômées universitaires. Contrairement à ce l’on observe chez les diplômés en gestion, le revenu des détenteurs de certificat d’après diplôme en génie des deux sexes semble également moins élevé que celui des détenteurs de la plupart des autres attestations, à l’exception des détentrices de diplôme chez les femmes et des détenteurs de certificat chez les hommes, qui touchent un revenu équivalent aux détenteurs de certificat d’après diplôme.

Fondée sur ces données sur le revenu, la figure 49 présente le rendement marginal de l’obtention de chaque attestation. Encore une fois, les résultats pour la plupart des diplômées ne sont pas présentés en raison de la très faible taille de l’échantillon. Chez les diplômés de sexe masculin, le rendement le plus élevé est entre le grade universitaire et le grade collégial.

La figure 50 présente les données de l’ENM sur le revenu des diplômés de deux catégories de programmes collégiaux de génie (programmes d’un ou de deux ans et programmes de plus de deux ans) et des diplômés universitaires en génie de 20 à 34 ans et de 45 à 59 ans. Tous sexes et âges confondus, les revenus élevés sont associés aux longs programmes collégiaux, et le revenu des diplômés universitaires est beaucoup plus important que celui des diplômés collégiaux. Comme c’est le cas avec les diplômés en gestion, la différence entre le revenu des hommes ayant un diplôme collégial et celui des hommes ayant un diplôme universitaire augmente avec l’âge. Chez les hommes de 20 à 34 ans, les diplômés universitaires gagnent 23,1 % de plus que les diplômés des programmes collégiaux de plus de deux ans, alors que les hommes de 45 à 59 ans ayant un diplôme universitaire gagnent 47,5 % de plus que leurs homologues collégiaux. La figure 50 montre également que, chez les femmes, l’écart relatif des revenus entre les diplômées collégiales et les diplômées universitaires de 20 à 34 ans est plus important que chez les hommes. En effet, le revenu des diplômées universitaires de ce groupe d’âge est 33,2 % plus élevé que celui de leurs homologues des programmes collégiaux de plus de deux ans, l’écart n’étant que de 23,1 % chez les hommes. Toutefois, l’écart relatif diminue légèrement avec l’âge, les diplômées universitaires de 45 à 59 ans gagnant 31,0 % de plus que leurs homologues des programmes collégiaux.

Figure 48: Revenu moyen des diplômés collégiaux et universitaires en génie six mois après l’obtention de l’attestation d’études, selon le sexe et l’attestation, SSPSD 2009 à 2013 (données totalisées) et EDUO 2011

Figure 49: Rendement marginal pour les diplômés collégiaux et universitaires en génie six mois après l’obtention de l’attestation d’études, par attestation et par sexe, SSPSD 2009 à 2013 (données totalisées) et EDUO 2011

Figure 50: Revenu annuel moyen des diplômés collégiaux et universitaires en génie par durée de programme, groupe d’âge et sexe, ENM 2011

La figure 51 présente les taux de chômage des diplômés collégiaux et universitaires en génie selon l’attestation d’études et selon le sexe, suivant les données du SSPSD et de l’EDUO. Encore une fois, aucune donnée sur les diplômées ayant obtenu un certificat ou un diplôme collégial n’est disponible, en raison de la faible taille de l’échantillon.

Chez les femmes, le taux de chômage des diplômées universitaires est plus faible que chez celles ayant obtenu un diplôme, un diplôme de niveau avancé et un certificat d’après diplôme. Toutefois, chez les hommes, le taux de chômage des diplômés universitaires n’est faible que par rapport à ceux ayant obtenu un certificat, un certificat d’après diplôme ou un diplôme, alors qu’il est plus élevé que celui des hommes ayant obtenu un diplôme de niveau avancé ou un grade collégial.

La figure 52 présente les données de l’ENM sur le taux de chômage des diplômés de deux catégories de programmes collégiaux de génie et celui des diplômés universitaires en génie de 20 à 34 ans et de 45 à 59 ans. Parmi les 20 à 34 ans, le taux de chômage est le plus élevé chez les diplômés des programmes collégiaux d’un à deux ans, tous sexes confondus (le taux de chômage des femmes dans cette catégorie étant beaucoup plus élevé que celui des hommes), suivi des diplômés universitaires puis des diplômés de programmes collégiaux de plus de deux ans, dont le taux de chômage est le plus faible. La tendance est inverse chez les 45 à 59 ans, le taux de chômage des diplômés universitaires de ce groupe étant plus faible que celui des diplômés collégiaux, tous sexes confondus.

Figure 51: Taux de chômage des diplômés collégiaux et universitaires en génie six mois après l’obtention de l’attestation d’études, par type d’attestation et sexe, SSPSD 2009 à 2013 (données totalisées) et EDUO 2011

Figure 52: Taux de chômage des diplômés collégiaux et universitaires en génie par durée de programme, sexe et groupe d’âge, ENM 2011

La figure 53 présente le taux d’activité des diplômés collégiaux et universitaires en génie par attestation d’études et par sexe, suivant les données du SSPSD et de l’EDUO. Chez les diplômées, le taux d’activité des détentrices d’un certificat d’après diplôme ou d’un diplôme de niveau avancé est les plus élevé, alors que celui des diplômées universitaires est beaucoup plus faible. La tendance est similaire chez les hommes. Le taux d'activité des détenteurs d'un grade collégial est le plus élevé, celui des diplômés universitaires, plus faible, c'est‑à‑dire équivalent à celui des détenteurs d'un diplôme, et celui des détenteurs d'un certificat, le plus faible de tous.

Figure 53: Taux d’activité des diplômés collégiaux et universitaires en génie six mois après l’obtention de l’attestation d’études selon le type d’attestation d’études et le sexe, SSPSD 2009 à 2013 (données totalisées) et EDUO 2011

Indicateur 4 : Retour aux études

La figure 54 présente le taux de retour aux études des diplômés collégiaux et universitaires en génie par attestation d’études et par sexe, suivant les données du SSPSD et de l’EDUO. Chez les femmes, les détentrices d’un diplôme universitaire ou collégial sont beaucoup plus susceptibles d’effectuer un retour aux études que les détentrices d’un diplôme de niveau avancé ou d’un certificat d’après diplôme. La tendance en matière de retour aux études est similaire chez les hommes, le taux de retour aux études des diplômés universitaires étant similaire à celui des détenteurs d’un diplôme collégial, mais beaucoup plus élevé que celui des détenteurs d’un diplôme de niveau avancé ou d’un certificat d’après diplôme. De plus, les hommes qui détiennent un certificat sont beaucoup plus susceptibles de retourner aux études que ceux qui détiennent une autre attestation d’études, et les détenteurs d’un grade sont beaucoup moins susceptibles de le faire que les détenteurs de toute autre attestation d’études.

Figure 54: Pourcentage de diplômés collégiaux et universitaires en génie qui sont retournés aux études dans les six mois suivant l’obtention de l’attestation d’études, selon le type d’attestation et le sexe, SSPSD 2009 à 2013 (données totalisées) et EDUO 2011

| GESTION | |||||||

| Sexe | Certificat | Diplôme | Diplôme de niveau avancé | Grade collégial | Certificat d’après diplôme | Grade universitaire | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Revenu annuel | Femmes | 22 160 $ | 25 251 $ | 27 935 $ | 31 111 $ | 31 678 $ | 41 814 $ |

| Hommes | 25 804 $ | 28 647 $ | 30 819 $ | 36 488 $ | 32 655 $ | 46 199 $ | |

| Taux d’activité | Femmes | 63,7 % | 78,8 % | 72,7 % | 90,7 % | 89,9 % | 89,5 % |

| Hommes | 60,4 % | 76,8 % | 70,8 % | 92,7 % | 85,9 % | 92,6 % | |

| Taux de chômage | Femmes | 21,8 % | 20,5 % | 18,1 % | 13,7 % | 18,5 % | 13,4 % |

| Hommes | 24,7 % | 21,6 % | 19,3 % | 13,5 % | 23,2 % | 16,9 % | |

| Aux études* | Femmes | 36,2 % | 22,0 % | 30,6 % | 9,5 % | 9,6 % | 19,4 % |

| Hommes | 40,6 % | 24,4 % | 32,9 % | 8,9 % | 14,6 % | 13,6 % | |

| GÉNIE* | |||||||

| Sexe | Certificat | Diplôme | Diplôme de niveau avancé | Grade collégial | Certificat d’après diplôme | Grade universitaire | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Revenu annuel | Femmes | 34 160 $ | 35 630 $ | 34 180 $ | 49 532 $ | ||

| Hommes | 32 608 $ | 35 021 $ | 40 250 $ | 47 489 $ | 32 960 $ | 54 878 $ | |

| Taux d’activité | Femmes | 69,4 % | 85,0 % | 86,2 % | 73,8 % | ||

| Hommes | 48,4 % | 77,0 % | 84,9 % | 96,8 % | 84,8 % | 78,5 % | |

| Taux de chômage | Femmes | 23,8 % | 20,1 % | 24,3 % | 11,7 % | ||

| Hommes | 18,2 % | 18,4 % | 15,8 % | 12,1 % | 23,2 % | 17,3 % | |

| Aux études | Femmes | 28,7 % | 14,9 % | 13,2 % | 29,2 % | ||

| Hommes | 54,9 % | 24,0 % | 16,2 % | 3,2 % | 15,0 % | 22,9 % | |

*En raison du petit nombre de femmes diplômées en génie, aucun résultat n’est communiqué pour ce groupe.

Résumé des résultats pour les diplômés postsecondaires de l’Ontario

L’éducation postsecondaire est un investissement rentable – Les diplômés postsecondaires de l’Ontario obtiennent de meilleurs résultats sur le plan de l’emploi et ont un meilleur revenu que les diplômés du secondaire. Cela vaut pour tous les types d’attestation, même si l’avantage financier varie de façon prévisible. En moyenne, les diplômés universitaires gagnent davantage que les diplômés collégiaux et les diplômés collégiaux ayant pris part à des programmes plus longs gagnent davantage que leurs homologues des programmes plus courts.

Les résultats varient selon l’attestation et le domaine d’études – Notre analyse des secteurs collégial et universitaire montre que les résultats sur le marché du travail diffèrent de façon importante d’un type d’attestation d’études à l’autre et d’un domaine d’études à l’autre. Les données sur les IRC des universités révèlent d’importantes différences de résultats sur le marché du travail selon le domaine d’études, les diplômés en génie, en éducation et en gestion obtenant de meilleurs résultats que ceux en sciences sociales, en sciences humaines, en agriculture et en sciences biologiques. Les données sur les IRC des collèges montrent quant à elles que les détenteurs de certains diplômes de niveau avancé et d’autres diplômes dans des domaines d’études appliquées obtiennent d’excellents résultats sur le marché du travail et qu’une bonne proportion des diplômés trouvent un emploi lié à leurs études dans les six mois suivant l’obtention de leur attestation d’études. Cependant, on remarque que les résultats des diplômés collégiaux dépendent aussi fortement du domaine d’études, et que bien que les résultats associés aux diplômes de niveau avancé et aux programmes menant à un grade dans des domaines d’études appliquées soient généralement bons, ceux des hommes détenteurs d’un certificat d’après diplôme sont relativement mauvais.

Le revenu des diplômés récents a diminué et leur taux de chômage a augmenté – Les jeunes diplômés de l’Ontario ont été très touchés par la récession. En 2009, le taux de chômage des diplômés collégiaux et universitaires six mois après l’obtention de l’attestation d’études a monté en flèche, et leur revenu a diminué. Cinq ans après la crise économique, le revenu comme le taux de chômage demeurent problématiques. Les jeunes moins éduqués ont également été touchés.

Les mauvais résultats en matière d’emploi et de revenu sont des problèmes à moyen terme – Même deux ans après l’obtention de l’attestation d’études, le taux de chômage des diplômés de plusieurs domaines d’études demeure plus élevé que la moyenne provinciale (nous ne disposons pas de données comparables sur deux ans pour les diplômés collégiaux). Bien que cela soit quelque peu inquiétant, nous savons qu’il s’agit d’un problème à moyen terme. Les données de l’Enquête sur la population active montrent qu’en moyenne, les diplômés de 27 à 29 ans ont trouvé leur place sur le marché du travail. Le taux de chômage des diplômés postsecondaires dans ce groupe d’âge est inférieur à la moyenne provinciale.

La transition est plus ardue dans certains domaines d’études – Le taux de chômage des récents diplômés en sciences, en sciences humaines et en sciences sociales est plus élevé et leur revenu est plus faible six mois et deux ans après l’obtention de leur attestation d’études, par comparaison aux résultats moyens des diplômés dans tous les domaines d’études. Selon la nouvelle enquête auprès des bacheliers des universités canadiennes, ce désavantage persiste après six et même sept ans. Bien que notre analyse des données de l’ENM révèle que les diplômés en sciences sociales « rattrapent » complètement leur retard par rapport au revenu moyen dès l’âge de 30 à 34 ans, le revenu des diplômés en sciences humaines, lui, augmente, sans toutefois rattraper la moyenne.

Faciliter la transition de l’école au marché du travail est essentiel – La transition de l’école au marché du travail est une période difficile dans la vie de nombreux diplômés postsecondaires. Bien que, selon notre analyse, cette transition soit relativement courte pour la plupart des diplômés, les résultats montrent également que la transition pourrait être facilitée afin de permettre aux diplômés de réaliser leur potentiel économique et social plus rapidement.

1 Rappelons que Statistique Canada considère les étudiants à temps plein comme faisant partie de la population active s’ils sont pourvus d’un emploi à temps partiel ou s’ils en cherchent un. L’organisme présume que les étudiants à temps plein qui cherchent un emploi à temps plein cherchent un emploi d’été ou un emploi dans le cadre d’un programme coopératif.